それは1574年のことでした。陶工の巨匠、加藤景光(1513-1585)は、新しい窯を作るために美濃にやってきました。 加藤は近隣の瀬戸の戦いから逃げてきたのです。 伝説の陶工は、現在安土桃山時代(1573〜1600)と呼ばれている時代に、日本の陶器の世界で素晴らしいスタイルを生み出したと言われています。 しかし、桃山陶は場所と時間を超えた長い旅の到達点でした。 今日はその出発点に戻ってみたいと思います。

陶器に残された痕跡

陶器には数百年または数千年もの間、作られた時の瞬間が残されていて、それが魅力的な側面になっています。 それはこんな風に作られます:陶工が粘土の塊をろくろの上に置き、回転させて、その形を塊の元から引き上げ、想像しているものを指を使って物理的な形に現します。 粘土はゆっくりと茶碗や壺に変化し、その指は創り出されたものに印を残します。 どこかで少し曲がっている部分があるかもしれない。 もしかしたら間違いがあるかもしれない。 作品に火を入れると、これらの刻印は残されたまま焼かれ、何世紀も保存できる状態になります。

青山双渓氏は今までの人生を費やし、そういった古い陶器の指跡を解読してきました。 彼は忘れられたテクニックの再発見を探求しているのです。 彼は子供時代から、多治見市の小名田・高田町で調べ探していました。彼は 必要とあらば骨董品の焼き物を壊して内部をよく調べていきます。 時間を超え中国の宋から朝鮮、そして海を越えて日本までたどり着き、今では忘れられてしまった古代の陶工たちの技法を追跡してきました。 日本では、時の権力者たちのニーズと要望によって変化する周辺社会とその思惑によって、さらに陶器の形が洗練されていきました。「結局のところ、陶工として生活を成り立たせなくてはいけないんだ。 彼らは単に売れるものを作ってきたんだろうね。」と青山氏は説明しました。

彼が日本の焼き物についたの古い痕跡の理由を探すのは、それほど不思議なことではないかもしれませんね。

「陶器では、日本人は特に自然の形に似た偶然の影響を賞賛しています。日本人の愛好家は、通常、西洋では不完全と見なされるような歪みや釉薬から生まれた形を好んでいるのです。日本の陶工たちは、その形を作った手の痕跡を現したがっていました。 ろくろで形作った器に残された指の跡の、まるでうねのような印は消されずにアクセントにし、道具を使った跡もまたそのまま残されました。」

George Savage著 "Japanese Pottery" ブリタニカ百科事典より引用

海を超えて渡ってきた軌跡

日本の陶器は、3つの伝統から続いており、その一つは自然との密接なつながりから来るシンプルさによるものなのです。 またそれは、禅と茶道にも深く関係しています。 古くから、岐阜県の東濃地方にある多治見、土岐、瑞浪、笠原は、この伝統を具現化した美濃焼の産地として栄えました。 第二の伝統は、中国に根ざし、精巧に仕上げられた、明るく色彩豊かな工場製品です。 それから第三の伝統は、中国と朝鮮の陶器の世界にもっと密接に関連しているもので、釉薬をかけ、シンプルで完璧に形成された磁器があります。 「中国の宋時代は、私が注目している陶器の起源ですね。」と青山氏は言いました。

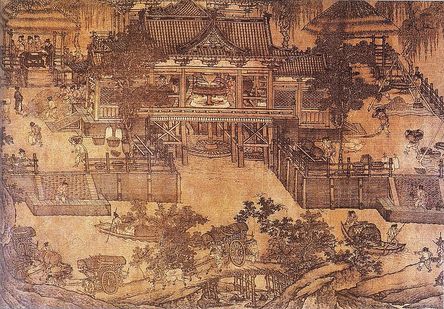

宋王朝(960-1279)は、中世の世界で最も先進的な社会の1つでした。 それは火薬、紙幣に基づく経済、優れた木版印刷、その他の多くの技術が発明されました。 その社会生活は、様々なタイプの宴席、娯楽、そしてティーハウスやティークラブなどのリラックスできる場があり、活気に満ちていました。 禅の僧侶たちはお寺でお茶を飲んでいましたが、美しいお茶の茶碗を使っていたようです。 青山氏のお話は、中国に起源を持つスタイルの茶碗でたててくれたお抹茶を飲みながら始まりました。

宋王朝(960-1279)は、中世の世界で最も先進的な社会の1つでした。 それは火薬、紙幣に基づく経済、優れた木版印刷、その他の多くの技術が発明されました。 その社会生活は、様々なタイプの宴席、娯楽、そしてティーハウスやティークラブなどのリラックスできる場があり、活気に満ちていました。 禅の僧侶たちはお寺でお茶を飲んでいましたが、美しいお茶の茶碗を使っていたようです。 青山氏のお話は、中国に起源を持つスタイルの茶碗でたててくれたお抹茶を飲みながら始まりました。

中国と日本の間には朝鮮があり、ある説によるとその陶器文化の歴史を辿ると紀元前8000年頃の古代にまで遡ることが出来ます。 当然のことながら、中国は周辺地域に大きな影響を与えており、そこから陶器技術と熟練した陶工たちは大海を超えて日本に入ってきました。 青山氏は、「多くの朝鮮人陶工が日本にやってきて、その文化に大きな影響を与えたんですよ。」と説明しました。

動乱の時代

彼らが到着した日本は大きな危険と混乱の中にありました。 鎌倉時代(1185 - 1333年)は、社会の一流階級としての武士の確立が見られました。 武士たちは封建制の仕組みを作り始め、またモンゴルの侵略を受けることもあったりし、日本は混乱の中にありました。 天皇側の権力はだんだんと衰え、お飾りのような状態になり、国家は新たな将軍となった足利幕府の支配下に落ちてしまうような世の中でした。

新たな支配者である足利氏が率いる室町幕府は、1336年から1573年にかけて国家を統治しました。しかし室町時代も中頃を過ぎてくると足利の勢力が弱くなり、その一方、地方の領主の力は大きくなってきていました。 室町時代の終わりは戦国時代としても知られ、地方の武士たちの勢力が強くなり、幕府はその力を抑えられなくなっていました。

新たな支配者である足利氏が率いる室町幕府は、1336年から1573年にかけて国家を統治しました。しかし室町時代も中頃を過ぎてくると足利の勢力が弱くなり、その一方、地方の領主の力は大きくなってきていました。 室町時代の終わりは戦国時代としても知られ、地方の武士たちの勢力が強くなり、幕府はその力を抑えられなくなっていました。

こういった時代の中では、陶工として穏やかに生き延びることは簡単なことではありませんでした。 陶器が単なる茶道の道具としてではなく、強力な支配階級の人々のためのシンボルになったので、陶工たちは政治的陰謀、暗殺、戦さの世界に囲まれていました。 戦国時代の終わり頃、美濃焼はその全盛期となったと言われています。 それは有名な陶工の加藤景光が美濃に到着したことで始まります。

陶工のろくろの本質を探求

青山氏がここ小名田で美濃焼の起源を探求するのは実験考古的な課題なのです。 彼は指先で陶器を作りながら過去とつながるように努めています。 「父が私にろくろで最初の茶碗をひかせてくれた15才の時から、私はろくろについて勉強してきました。この50年間、私は陶工のろくろの本質の表現に向かって絶え間なく努力しながら、この方法またはあの方法と試し、繰り返しろくろで粘土を形作ってきました。言ってみればそれが私の売りです。私が言いたいのは、作ることは本来の自分を表現し、指を通して私の心が粘土に現れるということです。 私はその道から外れたくないんです。私はそれをがむしゃらに追求してきたんですよ。」

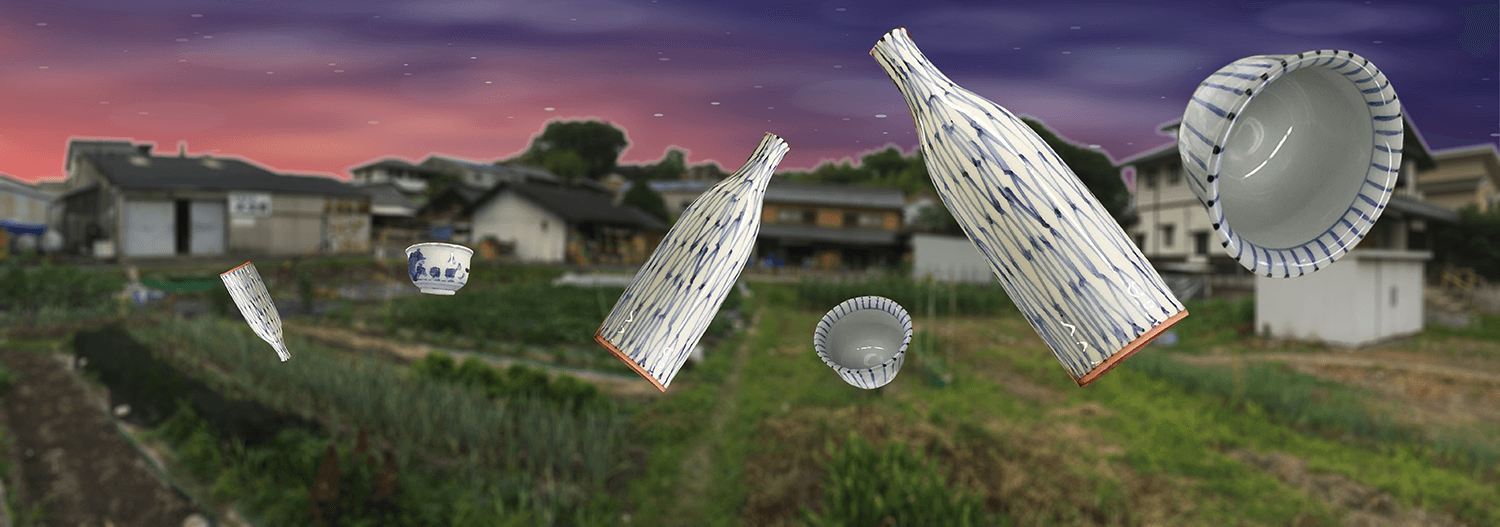

青山氏は自己表現に向かって邁進していますが、その情熱の一部はこの地域で花開いた陶器のスタイルである美濃焼の起源にも注がれています。 「平安時代(794〜1185年)の日本の陶器の発展を大まかに3段階に分けることができます。」と彼は説明していきます。 「平安時代には、白瓷(しらし)と呼ばれる陶器のスタイルが一般的で、それは薄く釉薬がかけられた、いわゆる ”灰釉陶” の陶器が生まれましたが、これに続いて鎌倉時代の終わりから室町時代の中ごろにかけて、釉薬のかかっていない陶器(無釉陶)である山茶碗の時代がやって来ました。 室町時代の1300年代には瀬戸の陶工たちがしっかりと釉薬のかかった(施釉陶)古瀬戸を生産し始めました。 私たちが今日知っている美濃焼のルーツです。」

説明するために、青山氏は作業場の後ろから古代の壺を取り出して言いました。

説明するために、青山氏は作業場の後ろから古代の壺を取り出して言いました。

「これは古瀬戸の陶片です。鎌倉時代から室町時代くらいに作られたものだそうです。 釉薬がかけられているのが分かるでしょう。」 と言って彼の指が壊れた壺の上をタップしました。「それはとっても貴重なものでしょう?」と私が尋ねたところ「そんなことないですよ。昔ある人がこれを持ってきて、あなたにあげるよと言ったんです。最初から壊れてたんですが、実際にそれをどうやって作ったのかと思い、自分で少し割ってみたんです。壊れてないものは高いんですが、こんな壊れたものは大した値段はつきませんよ。 これは骨壷だったようで、底に付いてる小さな白いものは人間の骨じゃないかな。」と青山氏はいたずらっぽく答えてくれました。

彼は再び作業場を掘り起こし、小さくて素朴な茶碗をひっくり返して言います。

「これは山茶碗といって釉薬のかかってない焼き物です。この茶碗は、鎌倉時代から室町時代辺りに作られたもので、この地域で出た最も古いのは1350年代のものがあります。」

彼は再び作業場を掘り起こし、小さくて素朴な茶碗をひっくり返して言います。

「これは山茶碗といって釉薬のかかってない焼き物です。この茶碗は、鎌倉時代から室町時代辺りに作られたもので、この地域で出た最も古いのは1350年代のものがあります。」

「見て分かるように、茶碗の縁が真っ直ぐじゃないでしょう。陶工がろくろをひいた時は真っ直ぐに作ったでしょうが、この曲がりは焼いた時に出来たものなんです。これまで私は陶器を再現して作り、元のものと比較しようとしていました。使われていた方法を突きとめたと確信したとき、私はそれらを文章にして発表しました。そして失われた技巧の再現を研究しているんです。 またそれに加えて、経験から学んだことを自分の作品に結びつけます。 これが私の父親から学んだ方法です。」

しかし、青山氏の結論に同意しない学者たちがいるのでは? 「大学の教授と話していく中で、私の仮説が不十分なら、実際に作品がどのように作られているかを実証するよう頼まれます。」

しかし、青山氏の結論に同意しない学者たちがいるのでは? 「大学の教授と話していく中で、私の仮説が不十分なら、実際に作品がどのように作られているかを実証するよう頼まれます。」

美濃焼ルネッサンス前の進化の過程

「この多治見地域では、8世紀から9世紀ごろ出来た窯が最初に発見され、その後10世紀には大針町と姫町に灰釉陶の窯ができました。ここ小名田では鎌倉時代に焼き物生産が始まりました。小名田地区の白山神社の隣に白山古窯跡と呼ばれた窯を作り、古瀬戸系の焼き物を作りました。 (このページの上部にある360画像を参照)。

「加藤景光の時代の前には鎌倉主義がありましたが、それ以前には多治見の陶工はまだ平安時代の白瓷(灰釉陶)を作っていました。そのもっと前は須恵器と言われる焼き物を作っていましたが、それぞれに素晴らしいものです。私は彼らが残したことを学ぶことで陶工たちがどうやって作ったかを研究します。 白山古窯跡から発掘された古い茶碗のカケラを見れば、すべて同じ種類の釉がかかっているのが分かります。カケラのいくつかは焼き方が悪くてくっついてしまったので、そこに捨てられた様です。」

「加藤景光の時代の前には鎌倉主義がありましたが、それ以前には多治見の陶工はまだ平安時代の白瓷(灰釉陶)を作っていました。そのもっと前は須恵器と言われる焼き物を作っていましたが、それぞれに素晴らしいものです。私は彼らが残したことを学ぶことで陶工たちがどうやって作ったかを研究します。 白山古窯跡から発掘された古い茶碗のカケラを見れば、すべて同じ種類の釉がかかっているのが分かります。カケラのいくつかは焼き方が悪くてくっついてしまったので、そこに捨てられた様です。」

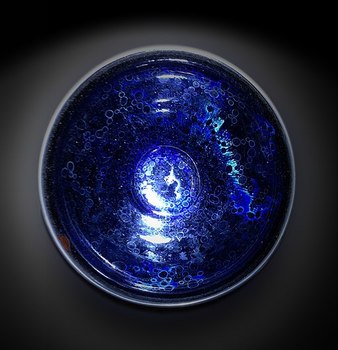

「ここ小名田と高田には何世紀も続く2つのタイプの陶器の生産がありました。」と青山氏は説明します。 「白山と窯下の陶器は、中国の宋時代の伝統的なスタイルに倣った、唐物天目椀(注1)の種類の一つである建盞天目を作っていました。その時、村田珠光(1420-1502)によって茶道の道具として初めて紹介された侘び寂びの影響を受けたものもありました。それらは珠光天目とか灰被天目と言われているものです。そういった茶碗は上層階級や裕福な商人のための茶道具として使われていました。また尼ヶ根窯では茶道具として筒型茶碗を作り始めました。その時まではここで生産されたのは天目茶碗だけで、鎌倉時代まで遡れる昔のスタイルの陶器が作られていたのです。」

正確な規則正しい形と完璧に釉薬がかけられた中国の陶器のイメージと、今日私たちに結びつく素朴な不完全さを持った日本の陶器の美意識とは、陶器を学べば学ぶほど、そのコントラストがはっきりしてきます。 村田珠光の時代にはまだ日本では前文で述べたような中国の天目茶碗の形が流行していましたが、彼は日本の本来の道具との調和をとり始めたお手本を見せたのです。

正確な規則正しい形と完璧に釉薬がかけられた中国の陶器のイメージと、今日私たちに結びつく素朴な不完全さを持った日本の陶器の美意識とは、陶器を学べば学ぶほど、そのコントラストがはっきりしてきます。 村田珠光の時代にはまだ日本では前文で述べたような中国の天目茶碗の形が流行していましたが、彼は日本の本来の道具との調和をとり始めたお手本を見せたのです。

珠光の遺した考え方は物凄かったのです。」と青山氏は続けます。 「彼は茶道の中で侘び寂びの考えを紹介しました。これは素朴なシンプルさ、ミニマリズム、侘び茶の不完全さを好んだところに始まっています。 珠光が『月も雲間のなきは嫌にて候』と文章に書いていますが、これは完璧な月よりも雲の間に見え隠れする月の方が美しいということです。 幾分歪んでいて真っ直ぐでないラインを持った陶器が流行となり、ここ小名田の陶工たちはそのような歪んだ陶器を生産する技術を持っていました。」

珠光が求めた歪みや不完全さは、美濃焼ルネッサンスにおいて、地味で質素な時代からの劇的な視覚的出発点になりました。 これは桃山時代後期(1573-1615)と江戸時代初期(1615-1868)の間のことで、不規則なラインや形が現れたというのは、とても衝撃的で爆発的に飛び出てきたようなことでした。 その最も有名なブランドは間違いなく織部焼です。

珠光が求めた歪みや不完全さは、美濃焼ルネッサンスにおいて、地味で質素な時代からの劇的な視覚的出発点になりました。 これは桃山時代後期(1573-1615)と江戸時代初期(1615-1868)の間のことで、不規則なラインや形が現れたというのは、とても衝撃的で爆発的に飛び出てきたようなことでした。 その最も有名なブランドは間違いなく織部焼です。

今でも、侘び寂びの哲学は無くなっていません。 世界でなんと言われているかネット検索してみると、「さようならヒュッゲ、ワビサビデザイントレンドにこんにちは」(ヒュッゲ:デンマーク語でほっとくつろげる心地よい時間そしてそこから来る幸福感といった意味。アメリカを中心に近年こういった心の持ち方がブームになった。)と題されたページにヒットしました。 茶道やその精神的感覚を投影し、インテリアデザインや空間作りにまで広がった珠光の感性は、現在の世界の流行のデザイン雑誌ではまだまだ強く欲されているようです。

安土桃山時代の絵や茶碗に見られるように、美濃焼ルネッサンスの後でも、侘び寂びスタイルは繁栄し続けました。

「美濃焼のルネッサンスは素晴らしかったですが、加藤景光がここに足を踏み入れる前に、多治見の窯にはとても大切にしてきた長い伝統があるんです!同時にそこまでで一番大きく日本の陶器文化が花開き、影響を与えたということで、桃山陶が輝いていることは否定できないのです。ヨーロッパのルネッサンスと同じように巨大な変化である志野焼の時代でした。この時 技術革命としては初めて長石が導入されました。この石は粉末にされ、陶器の釉薬の成分として使用されました。まあこんな風にいかにルネッサンスがすごくても、私が最も興味深いのはこれなんです。」と彼は言い、壊れた山茶碗を見つめます。「 これが私の作品のインスピレーションです。」

「現在世界的に有名な曲がりくねった日本のデザインは、1600年頃、日本の陶器の舞台に古田織部が登場してからだということを、忘れてはいけません。」と青山氏は言います。「彼の名前は、 志野織部様式のブランドとなりました。私に言わせれば、織田信長自身が、織部のような極端なものではなく、昔ながらの少し歪んだ天目茶碗を使っていたと思っています。それはここ小名田で作られた様式のものです。 岐阜にある織田の屋敷跡では、鉄天目が発見されています。 私はいつかそこに行ってそれを見て、ここの発見と比較したいと思います。 」

この地域は、古典的な日本の陶器に興味を持つ人には本当に魅力的な場所であることが分かりました。皮肉なことにほとんどの人はそれを知らないのです。それは宋を起源としており、のちに日本の南の地方に朝鮮人の陶工たちが到着したところから始まっているのです。

この地域は、古典的な日本の陶器に興味を持つ人には本当に魅力的な場所であることが分かりました。皮肉なことにほとんどの人はそれを知らないのです。それは宋を起源としており、のちに日本の南の地方に朝鮮人の陶工たちが到着したところから始まっているのです。

この記事のパート2では、白天目について深く掘り下げていきます。青山氏が彼の研究の大部分を費やしたテーマとなっています。 今までに英語圏の皆さんに届いていない新発見がたくさんありますよ。

それではまた!

それではまた!

注

- 唐物天目は中国、朝鮮本土からの天目茶椀の総称です。 その一方日本で作られた天目茶碗は和天目と言います。

画像

- Scan of author's book by Patricia Ebrey, the Cambridge Illustrated History of China (1999) Author: PericlesofAthens, from Wikimedia Commons

- Battle of Kawanakajima, Author: Clngre~commonswiki, from Wikimedia Commons

- Yohen tenmoku tea bowl. Author: Key-museo [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

- Wabi-sabi style tea bowl. Author: Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48013