志野焼の真の原点

「美濃の黄金時代は8人の現代陶芸家に影響を与えてきました。これには、北大路 魯山人(1883年-1959年)、荒川 豊蔵(1894年-1985年)、加藤 唐九郎(1898年-1985年)など伝説的な人物が含まれます。」 - ロバート・イェリン

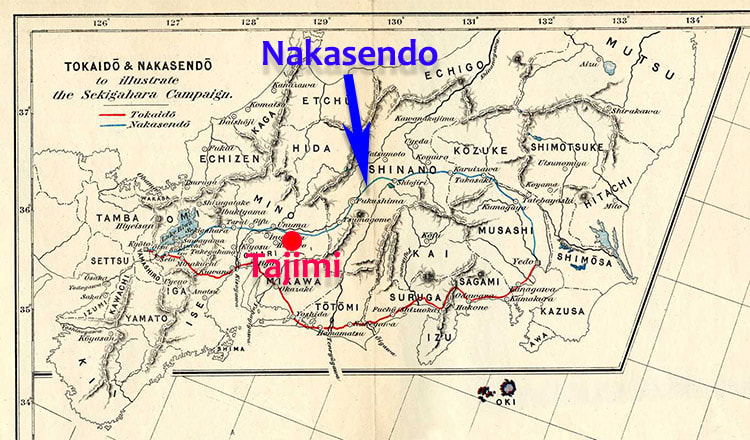

英語の情報では、織部焼と志野焼の原点が美濃にあることについて言及されますが、詳しくは美濃のどこで発明されたのでしょうか?英語のウィキペディアによると、「美濃焼は、日本中部岐阜県の美濃地方にある土岐市や美濃加茂市周辺の町で生産された和陶器を指す」とされています。

ここで日本語のウィキペディアを見てみると以下のように記載されています。

「美濃焼は、岐阜県の土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市で生産された陶器全般を指す。」あれっ!英語のバージョンでは多治見や瑞浪、可児については触れられていませんでしたね!その続きに「1978年7月22日に美濃焼は初めて、日本の伝統工芸品として当時の通商産業省に認定された。美濃焼は岐阜県の東濃地方で主に生産され、この地域は日本でも最大の陶磁器生産地でもあり、日本市場の約半分を占めている」とあります。

多治見は東濃地方に位置し、ここでは表現豊かで面白い話し方の東濃弁が使われます。多治見が志野焼の原点かと言うとそれは正しくはないでしょう。わかりにくいことに、美濃焼とされる4つの陶器スタイル(黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部)は、伝統的な瀬戸焼ともされています。愛知県に位置する瀬戸は、日本陶器の中でもかなり知られたブランドで、ひょっとすると美濃よりも有名かもしれません。

このシリーズの前回の記事で見てきたように、陶工たちは中世の危険な戦国時代に瀬戸から逃げ、美濃に落ち着き、陶器の生産と工芸の発展を続けました。以前は瀬戸焼と言われている焼き物のすべてが瀬戸に由来すると考えられていましたが、これは少し違う部分があるようです。過去100年くらいの間にあった大きな発見は、志野焼の起源についてそこまでの定説を打ち破りました。

志野焼の巨匠、多治見市出身の荒川豊蔵(1894年-1985年)は、桃山時代の志野焼の原点について探求していました。そして荒川は、当時志野焼が瀬戸で生まれたという定説に反した証拠を発見したのです。

若き日の荒川は、鎌倉で有名な芸術家であり美食家であった北大路 魯山人(1883年-1959年)の窯で働きました。魯山人は古代中国と日本で失われた伝統に興味を持っており、自身の陶芸スタイルや技術もそれらに基づいたものでした。日本の陶芸文化は中国から多大な影響を受けており、日本を発祥とする焼き物はほとんどありませんでした。その中で志野焼は例外で、志野焼だけが日本に起源をもつとされる唯一の白陶器とされています。ひょっとすると、これが荒川に興味をもたせたのかもしれません。長石のつや、完璧な形、優れた焼成、類まれな粘土の風合い、そして火が作り出す鮮やかな色といった、失われた志野焼という芸術作品のすべての特徴を作り出し再現するために、荒川は生涯を捧げました。

彼をこの道へ駆り立たせたのはいったい何だったのでしょう?

時は1930年に遡ります。荒川と魯山人(1883年-1959年)はある晩、桃山時代の焼き物を愛でながら遅くまで議論を交わしていました。そこである桃山時代の志野茶碗の高台の内側になにか不思議なものが付いているのに気づきました。

「この茶碗は古代から瀬戸で作られたと言われてきました。しかし、違う場所で作られたのではという気がしています。見てください、この高台の内側にある赤い粘土を。」と荒川が言い出しました。

魯山人はその考えに気を留めつつ、少しの間眠りにつきました。そのまま荒川の頭にはこの考えが消えることはなく、もしかすると多治見近辺にある大平古窯でこの赤い粘土を見つけることができるのでは、と思いつきました。結果としてこの場所の調査からは重要な証拠を掴むことはできませんでした。

可児市、久々利にある桃山時代の古い大萱窯で手がかりを得られるのではと思った荒川は、友人の魯山人と共に山へ調査に出向きました。そこで、森の中の古い瓦礫の周りに、筍の絵が描かれた陶器の破片を発見しました。それは志野焼ならではの典型的な模様でした。彼の日記によると、歩いて帰路についた時、荒川と魯山人は月明かりのなかで立ち止まり、この破片に見とれたそうです。この時こそが、桃山時代の志野焼生産の跡が発見された最初だったと言います。この後に行われた発掘作業によって、日本における桃山時代と江戸時代初期の志野焼と織部焼が瀬戸周辺ではなく美濃で生産されたことが証明されました。

荒川は、この発見をした場所の近くで、伝統的な桃山式で設計された窯で志野焼を作り続けました。そしてその志野焼と瀬戸黒、そして重要無形文化財の生産技術の保護で、1955年に「人間国宝(国指定重要無形文化財保持者)」に認定されました。

こうして出来上がった作品には、粘土の質が非常に重要であることにも触れなければなりません。私は地元陶芸家による展覧会を訪れた時にこれを強く感じました。その時、展覧会の隣の土地で工事作業が行われていました。作業員によって、少なくとも10メートルほどの深さの巨大な穴が掘られ、それは鉱山を掘っているかのような光景でした。どうやらこの作業は建設規制が理由のようでした。展覧会場の建物は急な丘の端に建っており、その隣の土地には個人宅が建つ予定で、地震などが起きた時に不安定にならないようにするために、土台となる部分を深く掘らなければならなかったのです。それはともかく、どうやらこの深さからは、志野焼にも使われたという希少な価値ある粘土が出てきたのだと、この陶芸家は言いました。「これは物凄いことです。この粘土は金と同等に価値があります。」とその人は言いました。高級車の価格に相当する金額で美濃焼の茶碗を売ることができることを考えると、かなり理解できる話ではあります。

この粘土こそが、多治見を含む他の美濃の地における陶芸文化の根幹となってきたのです。また、これがかつての陶工たちが瀬戸からやってきてここに落ち着いたという理由でもあります。激しい雨が降ると、私たちの家の後ろの小川の水は、山から流されてきた粘土で白みのある灰色になります。

「この茶碗は古代から瀬戸で作られたと言われてきました。しかし、違う場所で作られたのではという気がしています。見てください、この高台の内側にある赤い粘土を。」と荒川が言い出しました。

魯山人はその考えに気を留めつつ、少しの間眠りにつきました。そのまま荒川の頭にはこの考えが消えることはなく、もしかすると多治見近辺にある大平古窯でこの赤い粘土を見つけることができるのでは、と思いつきました。結果としてこの場所の調査からは重要な証拠を掴むことはできませんでした。

可児市、久々利にある桃山時代の古い大萱窯で手がかりを得られるのではと思った荒川は、友人の魯山人と共に山へ調査に出向きました。そこで、森の中の古い瓦礫の周りに、筍の絵が描かれた陶器の破片を発見しました。それは志野焼ならではの典型的な模様でした。彼の日記によると、歩いて帰路についた時、荒川と魯山人は月明かりのなかで立ち止まり、この破片に見とれたそうです。この時こそが、桃山時代の志野焼生産の跡が発見された最初だったと言います。この後に行われた発掘作業によって、日本における桃山時代と江戸時代初期の志野焼と織部焼が瀬戸周辺ではなく美濃で生産されたことが証明されました。

荒川は、この発見をした場所の近くで、伝統的な桃山式で設計された窯で志野焼を作り続けました。そしてその志野焼と瀬戸黒、そして重要無形文化財の生産技術の保護で、1955年に「人間国宝(国指定重要無形文化財保持者)」に認定されました。

こうして出来上がった作品には、粘土の質が非常に重要であることにも触れなければなりません。私は地元陶芸家による展覧会を訪れた時にこれを強く感じました。その時、展覧会の隣の土地で工事作業が行われていました。作業員によって、少なくとも10メートルほどの深さの巨大な穴が掘られ、それは鉱山を掘っているかのような光景でした。どうやらこの作業は建設規制が理由のようでした。展覧会場の建物は急な丘の端に建っており、その隣の土地には個人宅が建つ予定で、地震などが起きた時に不安定にならないようにするために、土台となる部分を深く掘らなければならなかったのです。それはともかく、どうやらこの深さからは、志野焼にも使われたという希少な価値ある粘土が出てきたのだと、この陶芸家は言いました。「これは物凄いことです。この粘土は金と同等に価値があります。」とその人は言いました。高級車の価格に相当する金額で美濃焼の茶碗を売ることができることを考えると、かなり理解できる話ではあります。

この粘土こそが、多治見を含む他の美濃の地における陶芸文化の根幹となってきたのです。また、これがかつての陶工たちが瀬戸からやってきてここに落ち着いたという理由でもあります。激しい雨が降ると、私たちの家の後ろの小川の水は、山から流されてきた粘土で白みのある灰色になります。

どのようにして多治見は陶器生産が盛んになったのか

前回の記事で書いたように、日本の封建制度における武将は当時、独創的なスタイルの茶入れ、茶碗、鉢、食器を高く評価していました。古田織部のような人々にとって、それは強いこだわりでした。江戸時代初期(1603年-1867年)には、それ流行り、さらに強調されていくようになりました。そこでそういった商品を生産する大きな市場が必要となりました。江戸時代は日本において平和な時期が長く続いた繁栄の時代です。この繁栄というのは、一般的に言って、江戸やその他の地域の商人たちはかなり儲けがあり、町の職人や労働者にも仕事がたくさんありました。徳川将軍の巨大な江戸城の建設も、莫大な数の労働者による作業が必要となり、町に多くの人々を呼び込みました。

江戸時代、多治見は尾張藩の封建領土下にありました。現在の愛知県西部に位置し、尾張、美濃、信濃国のそれぞれ一部を取り巻くようにありました。その本拠地は名古屋城で、最盛期には61万9,500石あり、幕府以外では徳川一族の最大の保有地でした。

尾張藩からの命令で、美濃国にある5つの町は藩の卸売業者を介して商品を売らなければなりませんでした。それ以外の場所で陶器を売っているのを見られた商人は商品を没収されてしまいました。しかし、封建時代が終わりにさしかかったころ、長期に渡る鎖国を経て外国人が再び入国し始め、日本人はもっといい商売方法がなかったのかと商売制限の矛盾に気がつきました。

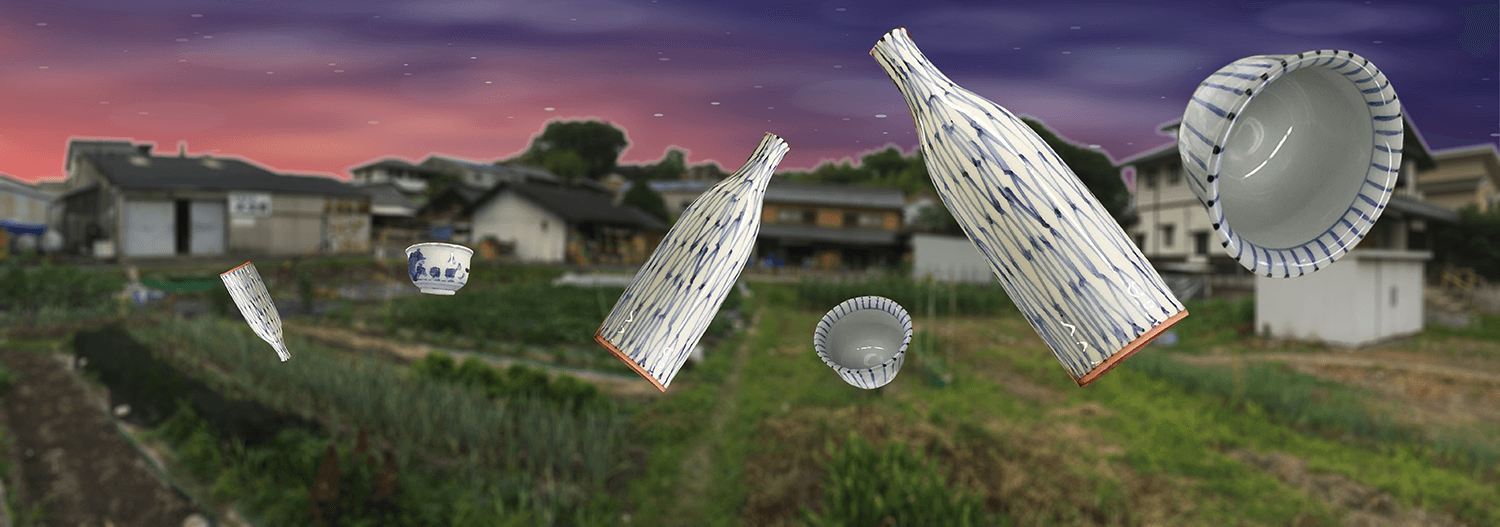

その時代の中期には、専用的な茶器の生産は減り、茶器や、皿、酒瓶、その他の食器類など、日常的に使用する鉄製品や灰釉製品の大量生産に移っていきました。中国の青磁にも似た御深井釉や白釉の陶器が、全国で作られ分布されていきました。当初、粘土は混ぜずに使われていましたが、この時期の終盤には長石と珪土が粘土に混ぜられ、磁器の生産が広く始まりました。

そうこうするうちに江戸時代には多治見近辺にあった伝統的な美濃の窯が多く廃業しました。しかし、この時代も瀬戸では生産が続き、これが後に美濃・瀬戸焼の文化の発祥となった美濃の存在が薄くなっていく原因になったのです。

By Tamamura Kozaburo (OLD PHOTOS of JAPAN) [Public domain], via Wikimedia Commons

日本の封建体制は、明治維新によって1868年に崩壊し、明治天皇は京都から江戸に移り、そして江戸は東京に改名されました。世界でも見ることのない、急速な近代化が進む時代が始まりました。

明治時代(1868年-1912年)に導入された量産制の導入により、美濃焼は広く普及しましたが、ブランドを売る努力はされませんでした。むしろ、多治見のビジネス意識の高い商人たちは、美濃の伝統的な焼き物ではなく、手頃な価格で高品質の陶器を売るチャンスを見出し、大きな成功を収めました。過去1世紀に築かれたものは、美濃地方の生産の拠点となり、現在、日本の陶磁器市場の半分を占めています。多治見で私に話をしてくれた多くの人々は、美濃焼をブランドとして確立するための努力が無かったと言います。現在の美濃焼は、伝統的な桃山時代の4つのスタイルの焼き物よりもはるかに多くの種類が含まれており、またそれが市場に売り出す難しさでもあります。

日本の封建体制は、明治維新によって1868年に崩壊し、明治天皇は京都から江戸に移り、そして江戸は東京に改名されました。世界でも見ることのない、急速な近代化が進む時代が始まりました。

明治時代(1868年-1912年)に導入された量産制の導入により、美濃焼は広く普及しましたが、ブランドを売る努力はされませんでした。むしろ、多治見のビジネス意識の高い商人たちは、美濃の伝統的な焼き物ではなく、手頃な価格で高品質の陶器を売るチャンスを見出し、大きな成功を収めました。過去1世紀に築かれたものは、美濃地方の生産の拠点となり、現在、日本の陶磁器市場の半分を占めています。多治見で私に話をしてくれた多くの人々は、美濃焼をブランドとして確立するための努力が無かったと言います。現在の美濃焼は、伝統的な桃山時代の4つのスタイルの焼き物よりもはるかに多くの種類が含まれており、またそれが市場に売り出す難しさでもあります。

多治見の重要性が増したことの一つに、新しい中央本線の開通があり、市内にある製造業者に新しい流通の機会を与えることとなりました。かつての主要道路である中山道は京都と江戸を内陸で結ぶルートで、また太平洋側主要道路の東海道は沿岸の町を通り、この両都市に結ぶ役割を果たしていました。

陶磁器生産商人の西浦圃治(1846年-1895年)と陶器商実業家の加藤 助三郎(1857年-1908年)は、新しい商売ルートを考え出した最初の人物でした。エッフェル塔が万国博覧会への入り口として完成した1889年のパリ万博に、西浦は作品を出展し、世界的な名声を獲得しました。もともと西洋風のテーブルウェアに焦点をあてながら袖下彩の青を使った日本的なデザインの西浦の作品は、西洋の人々から高く評価され、その後大成功を収めてアメリカの市場に参入しました。西浦の息子は名古屋で大規模な生産(従業員120名)を始め、革新的な技術を使って、西洋風でありながら日本のモチーフを使った、釉下装飾を施した磁器を量産しました。

加藤はその積極的な事業戦略で「陶器将軍」の異名を持ち、中国、インド、アメリカ、そして南米でその地位を確立しました。1894年には日本初となる陶磁器業界紙を創刊しました。

多治見は陶磁器商売の中心地として花を咲かせはじめ、浮き沈みはあったものの、現在でも美濃の陶磁器業界の中心にあります。多治見は日本における陶磁器のメッカのような場所で、事実上あらゆる種類の陶器がここで生産・販売されていることから、陶磁器分野の教育についても多くの学校施設などのインフラがあります。

次回、多治見の現代陶芸家に聞きながら、現在の陶器産業がどういったものなのかを見ていきます。

加藤はその積極的な事業戦略で「陶器将軍」の異名を持ち、中国、インド、アメリカ、そして南米でその地位を確立しました。1894年には日本初となる陶磁器業界紙を創刊しました。

多治見は陶磁器商売の中心地として花を咲かせはじめ、浮き沈みはあったものの、現在でも美濃の陶磁器業界の中心にあります。多治見は日本における陶磁器のメッカのような場所で、事実上あらゆる種類の陶器がここで生産・販売されていることから、陶磁器分野の教育についても多くの学校施設などのインフラがあります。

次回、多治見の現代陶芸家に聞きながら、現在の陶器産業がどういったものなのかを見ていきます。