ナゾの儀式

By Hans Karlsson

Part 1でお話ししたように、十二支の伝統によると今年、私は厄年にあたるようです。せっせと準備をお手伝いした謎の儀式は、のちに東洋の暦に関係のある行事だということが分かりますが、この時は予想だにしませんでした。神社の裏の小さな祭壇にお供え物を運んだり、お酒を小さなお猪口に注いだり、あたふた忙しそうにみせたりと、とにかく役に立つことだけ考えていました。

次第に、神社には人が集まり始めました。山腹の急な階段を登りながら現れた人たちは、男性も女性も正装で、それぞれスーツやドレスを着ていました。また、参加者は60代の方がほとんどでしたが、若い男性も数人、そして学校の制服を着てきた女の子も一人みられました。神道の慣習に従い、参加者は神社の外で手を洗ってから、神社へと続く階段を登っていきます。それから中に入り、私たちがきっちりと列を揃えた小さな折りたたみの椅子に腰掛けると、雑談しながら何か始まるのを待っているようでした。私はというと、ちょっとしたお手伝いのメンバーと一緒に部屋の後ろの方まで引き下がりました。

そして、儀式の執行者らしき人が姿を現すと、会場は静まり返りました。神主です。神に仕える事を職とし、伝統的な烏帽子に、神官の美しい服装を身に纏いっています。そしてこの時は、白い紙垂を垂らした大幣を手に持っていました。

他の参加者同様、彼もスリッパで会場に入ります。日本では、神聖な場所であろうと個人の家であろうと、屋内で靴を脱がないのはタブーとされています。神主は板張りの床の上をつかつかと歩き、私たちがお供え物をした本殿裏の小さな祭壇に続く出口の横で止まりました。

すると、彼は大幣を振りながら何か長々と唱え始めました。ちょっとした表現はなんとかつかめても、ほとんど何を言っているのか分かりませんでした。この神社に祀られている神に呼びかけていたようです。神道の事を知らない人たちのために、説明します。神道とは、日本を起源とする宗教で、地域に土着した信仰や神話の数々から派生しました。ご先祖様や自然に宿る、英語圏でいう「霊」にあたる神々を崇拝する信仰体系です。そのため、私たちのいる小名田の地域では、白山の山腹を登って森の中の神社に入るといったように、神社は自然に囲まれた環境に建てられます。

朗唱が終わると、ようやく神主は観客の方を向き、神官らしい深みのある声で、「今から順次名前を呼んでいきますが、儀式が長引いてしまうので住所は省略します」と呼びかけました。

参加者が皆神主の話にじっと聞き入る間、私の集中力はすでに切れていました。借りたスリッパは私には小さく、尖ったかかとの部分が足に食い込んで痛みに苦しんでいたのです。脱ごうにも、最初に準備を始めたとき、スリッパが小さいため断ろうとした際に床が凍てついたように冷たいのはすでに味わっています。そのため、スリッパを脱がずに重心を移して、なんとか苦痛をしのごうとしていました。その上、会場には窓がなく、外と同じぐらい寒かったです。参加者は分厚い冬服を着ていました。中には儀式にふさわしいフォーマル感を出そうと、ジャケットを脱いだ人もいましたが、後悔しているようにも見えました。そのため、全てが早く終わることを期待して、できるだけ苦痛を和らげる姿勢をみつけ足の痛みを我慢することにしました。なんのための儀式かもわからず、煩わしくも感じましたが、これから何が起こるのか、同時に気にもなりました。そのおかげで、少しは足の痛みが和らぎました。

神主の朗唱が終わると、小さな会場は、ピンが落ちる音も聞こえるほど静まり返りました。今度は何が起こるのだろうと考えていると、電子音がいきなり鳴り響き、会場が一斉に私の方を向きます。胸のあたりで何かブーブー振動しています。私の携帯!!あわててこの厄介ものを取り出し着信音を止めようとする間、皆くすくす笑っていました。残念ながら、携帯の機能にまだ慣れていなくて、止めるのにはなかなか手こずりました。

お手伝いの男の人が、「大丈夫、外に行って電話に出な」と耳元で囁きましたが、それは失礼に思えたので、悪戦苦闘しながらログインしてなんとか止めることができました。

みると、神主は厳しい目つきでこちらを向いています。すみませんと言うように、気まずそうに頭を下げると、またメロディが鳴り始めました。そして携帯にログインして音を止めるのにまた手こずっていると、さらに失笑をよびました。でも今度は、電源ボタンを押して携帯を切り、1回目より少しだけはやく対処できました。穴があれば入りたい気持ちでしたが、幸いなことに神主を含め、ひどく気分を害した人はいないようでした。

今度は、入り口の近くにいる男性が一枚の長い紙を引っ張り出して、名前を読み上げました。すると、参加者の男性の一人が立ち上がり、神主の方まで歩みよります。神主の前で立ち止まり、男性は頭を下げます。そして神主が彼の頭の上を大幣ではたくと、紙垂がなびきました。どうやら神のご加護を与えているようです。それから、かわいらしい緑の葉っぱのついた木の枝を手渡されると、男性は再び頭を下げ、出口へと歩き祭壇に続きました。少しして彼が席に戻ると、また違う名前が呼ばれました。

会場にいる参加者全員がご加護を受け、祭壇で何かしらの儀式を終えるまで、この祈願祭は続きます。そしていよいよ私たちの番です。チームの一人が「はい、ハンス」と言うと、お酒の入った小さなお猪口がいっぱい並んだトレーを渡されました。「みんなにお酒一杯ずつ配って。」と言われるがまま、会場で座っている人たちの列に沿って歩き、一人一人にお酒を出します。どのように振る舞えばいいのかいまいちわからず、とりあえず少しお辞儀をして参加者にトレーを突き出し、一杯とってもらいました。お猪口には1〜2口分しか入っていなかったので、神聖なエッセンスなるものを戴くということなのだと思います。実際、「繊細なことで有名な、日本の国民的精神とも言える酒は、(何世紀にもわたって)天皇や武士、神道の神々に儀式的に提供されてきたが、これは米と聖女のつばからできている」と言われています(2)。そして今度はスルメを乗せた板を渡され、これもひとりひとり配っていきます。日本では、居酒屋やバーでみられる人気のおやつですが、30年ここに住んでいても私は好きになれません。若い男性が2人、これを断ると、私だけじゃないんだと嬉しくなりました。笑顔がこみ上げてきそうでしたが、神聖な場なのでもちろん真顔をキープしました。

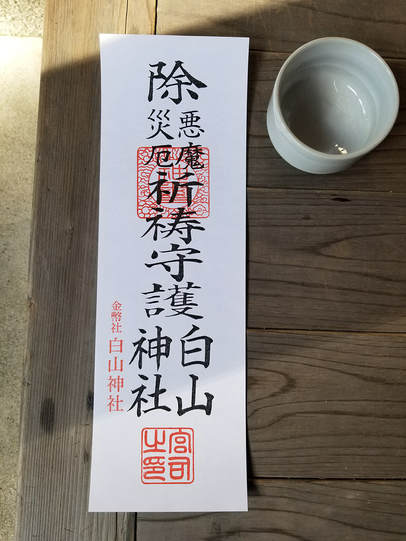

信仰者の皆さんは、毛筆で美しく書かれた紙のお守りをもらっていました。これで最後の儀式が終わると、祈願祭終了となり、参加者はひとりひとり帰っていきました。この時、黒髪で比較的背の低い群衆の中シロクマのように白く大きく突き出た私の姿が、自分の荷物をまとめていた神主の目に止まりました。すると、彼は余ったお守りを一つくれました。おまけにお手伝い仲間の1人はコップをもってきて、半分も残っているお酒の瓶からたっぷり注いでくれました。ここからは良いことばかり。実のところ、本当にいい天気で、太陽の光に照らされ、体が暖かくなってきました。それに、日本酒も見事なもの。拷問のようなスリッパも脱ぎ、椅子やマットの片付けを一生懸命手伝って終わりました。

ハッピーな結末

程なくして任務も終わり、会場を後にし神社の前の敷地に出ました。そしてお守りをよく見てみると、ここに書かれていることが東洋暦に関係があることに気がつきました。下の方には、「白山神社」と書かれています。また、上の方には大きく「除」の文字、さらにそのすぐ下には「悪」、「魔」、「災」、そして厄年の「厄」が見えます。

そこでやっと気がつきました。いままでやってきた事は「厄年を除く」ためのものだったのです!これもすべて、運の悪い、または大きな課題をもたらす年に生まれた、ある年齢の人たちにご加護を与えるための儀式。男性では25歳、42歳、61歳、女性では19歳、33歳、37歳と、特定の年齢になると、信者は地元の神社を訪れ、大きな災いを被る事なく厄年が過ぎますようにと、お守りを買うのです。つまり、制服を着た女の子は今年で19歳、中年の女性は33歳か37歳、男性はそれぞれ25歳、42歳、61歳ということになります。彼らはみんなお守りを購入していましたが、私はタダでもらいました。よく考えてみると、私も今年は少し危ない線をいっているので、ある意味タダで厄除けをしてもらったようなものです。少し紛らわしいですが、仕組みさえわかれば簡単。西洋暦では私は今年で59歳になりますが、日本の伝統にしたがって数えると実は60歳なのです(下の「まめ知識」参照)。60歳というと、61歳ほど厄がまわっているとは言えませんが、それに近いです。というのも、厄年の前後一年は、厄年ではなくても特に注意が必要な年と考えられているからです。

危険の伴う人生の節目に突入する私は、お守りを戴いただけでなく、御酒の甘いしずくまで味わわせていただきました。神主は半分残った酒の瓶も置いていったので、私たち応援隊は暖かい炎の前にあつまって、チームの努力を讃えて乾杯しました。晴れた2月の朝、会話を楽しみながら順番に瓶を回して、空になるまで飲みます。お酒でお腹はほっこり、炎で冷たい足も温まりました。お米から作られた御酒を皆で共有して一年の安全を祈り、よく笑い、精神も満たされました。とりわけ私などは今年、厄でいう危険ゾーンにいるため、なおさらの祈りでした。

今年は前厄なだけでなく、どうやらある意味私の人生が終わる年でもあるようです。なぜ?それは、東洋の伝統では、生命のサイクルは60年で一周する年とされているから。それを考えたら、なんだかいい気分になります。次のサイクルまでエネルギーを充電しておかないと。私の傲慢さでお怒りを招くのを覚悟で言うと、これから悲運が待っているとしても、これなら悪霊に勝ち目はないと思います。朝のちょっとした儀式のおかげで、断言できます。なんだかんだ言って、厄年がどうであれ、思いがけなく気分のいい終わり方でした。

厄年に関するまめ知識

厄年にあたる年齢

女性 |

19 |

33 |

37 |

男性 |

25 |

42 |

61 |

日本の伝統によると、これを読んだ年に19歳、33歳、37歳になる女性の方、あるいは25歳、42歳、61歳になる男性の方は、今年災難が待っています。また、女性の大厄は33歳の時、男性の大厄は42歳の時に訪れます。さらに、表にあるように厄年の前後の年も、小さいながら何らかの不運があります。つまり、今年42歳になる男性には大きな不運が待っていますが、41歳、43歳になる方も気をつけなければならないと言う事です。

日本では伝統的に、生まれた時に1歳になるという、数え年の考えがあります。そして、次の年にはもう1年、年をとります。私に関していうと、西洋の数え方では今年で59歳、あるいは昭和34年生まれとなりますが、残念ながら東洋の数え年によると60歳となります。とすると、今年は私の厄年(61)の一年前となり、悲運が待っているかも知れないという事です。でも実際にそうでしょうか?

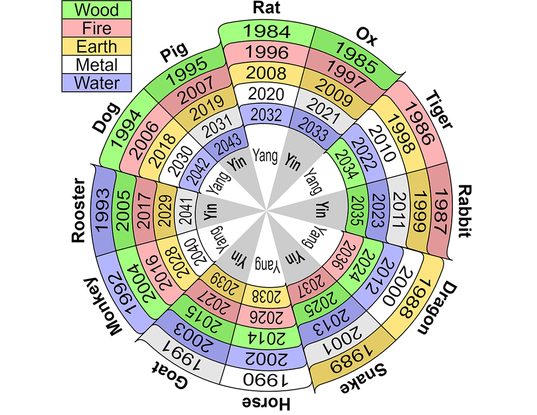

厄年は、十二支に表された動物とは関係ありません。だから、子であろうと戌であろうと亥であろうと、十二支に運の良し悪しはありません。その代わり、厄年は陰陽五行説の概念に結びついていると考えられています。そしてこれは伝統的に中国の旧暦の周期と関係があるとされています。

厄年の概念には、他に大厄があります。例えば、今年大厄を迎える42歳の男性は、社会的、身体的、精神的ピークに近く、人生の重要な岐路に立っています。重大な責任を負い、社会に名を残せるほど成熟していますが、これは言い換えると、慎重でないと大いに道を誤ることになるということです。

厄年をさらに詳しく見ていき、寿命がもっと短かった時代の人々の年齢を考えると、成人する時、母親になる時、人生のピークを迎える時といったように、生物学的年齢が人間の人生における大事な節目と重なることがわかります。ある調査によると、18世紀日本の江戸時代における平均寿命は男性で41歳とされています。しかしこれは早くして亡くなった子供も計算されているため、幼少期を生き延びた男性の壮年期はどちらかというと42歳だったと言えるでしょう。また、人生の周期は60歳で満了するとされ、今でも「還暦」として祝われています。この年はいわば、人生を満了し、60年周期の旧暦の初年に戻る年なのです。

伝統で考えるあなたの干支

右側に、十二支を象徴する動物の古来からの名前を記しています。これは木星が太陽を一周する年月に基づいており、おおよそ12年(正確には11.86年)で一周します。ここに記載した十二支の名前は、それぞれの動物を漢字一文字で表し訓読みしたものです。年配の方の間では今でも日常的に使われていますが、現代では蛇、兎、猪など、標準的な日本語を使うことが一般的です。また、十二支に登場する用語は学業の成績におけるランキングを表したり、契約書で当事者を識別したりするのにも使われています。

| Birth year | Full years old | Kazoedoshi | Sexagenary cycle |

|---|---|---|---|

| Heisei 30 (2018) | 0 | 1 | Inu (dog) |

| Heisei 29 (2017) | 1 | 2 | Tori (rooster) |

| Heisei 28 (2016) | 2 | 3 | Saru (monkey) |

| Heisei 27 (2015) | 3 | 4 | Hitsuji (goat) |

| Heisei 26 (2014) | 4 | 5 | Uma (horse) |

| Heisei 25 (2013) | 5 | 6 | Mi (snake) |

| Heisei 24 (2012) | 6 | 7 | Tatsu (dragon) |

| Heisei 23 (2011) | 7 | 8 | U (rabbit) |

| Heisei 22 (2010) | 8 | 9 | Tora (tiger) |

| Heisei 21 (2009) | 9 | 10 | Ushi (Ox) |

| Heisei 20 (2008) | 10 | 11 | Ne (rat) |

| Heisei 19 (2007) | 11 | 12 | I (boar) |

| Heisei 18 (2006) | 12 | 13 | Inu |

| Heisei 17 (2005) | 13 | 14 | Tori |

| Heisei 16 (2004) | 14 | 15 | Saru |

| Heisei 15 (2003) | 15 | 16 | Hitsuji |

| Heisei 14 (2002) | 16 | 17 | Uma |

| Heisei 13 (2001) | 17 | 18 | Mi |

| Heisei 12 (2000) | 18 | 19 | Tatsu |

| Heisei 11 (1999) | 19 | 20 | U |

| Heisei 10 (1998) | 20 | 21 | Tora |

| Heisei 9 (1997) | 21 | 22 | Ushi |

| Heisei 8 (1996) | 22 | 23 | Ne |

| Heisei 7 (1995) | 23 | 24 | I |

| Heisei 6 (1994) | 24 | 25 | Inu |

| Heisei 5 (1993) | 25 | 26 | Tori |

| Heisei 4 (1992) | 26 | 27 | Saru |

| Heisei 3 (1991) | 27 | 28 | Hitsuji |

| Heisei 2 (1990) | 28 | 29 | Uma |

| Heisei 1 (1989)(1/8~)Showa 64(~1/7) | 29 | 30 | Mi |

| Showa 63 (1988) | 30 | 31 | Tatsu |

| Showa 62 (1987) | 31 | 32 | U |

| Showa 61 (1986) | 32 | 33 | Tora |

| Showa 60 (1985) | 33 | 34 | Ushi |

| Showa 59 (1984) | 34 | 35 | Ne |

| Showa 58 (1983) | 35 | 36 | I |

| Showa 57 (1982) | 36 | 37 | Inu |

| Showa 56 (1981) | 37 | 38 | Tori |

| Showa 55 (1980) | 38 | 39 | Saru |

| Showa 54 (1979) | 39 | 40 | Hitsuji |

| Showa 53 (1978) | 40 | 41 | Uma |

| Showa 52 (1977) | 41 | 42 | Mi |

| Showa 51 (1976) | 42 | 43 | Tatsu |

| Showa 50 (1975) | 43 | 44 | U |

| Showa 49 (1974) | 44 | 45 | Tora |

| Showa 48 (1973) | 45 | 46 | Ushi |

| Showa 47 (1972) | 46 | 47 | Ne |

| Showa 46 (1971) | 47 | 48 | I |

| Showa 45 (1970) | 48 | 49 | Inu |

| Showa 44 (1969) | 49 | 50 | Tori |

| Showa 43 (1968) | 50 | 51 | Saru |

| Showa 42 (1967) | 51 | 52 | Hitsuji |

| Showa 41 (1966) | 52 | 53 | Uma |

| Showa 40 (1965) | 53 | 54 | Mi |

| Showa 39 (1964) | 54 | 55 | Tatsu |

| Showa 38 (1963) | 55 | 56 | U |

| Showa 37 (1962) | 56 | 57 | Tora |

| Showa 36 (1961) | 57 | 58 | Ushi |

| Showa 35 (1960) | 58 | 59 | Ne |

| Showa 34 (1959) | 59 | 60 | I |

| Showa 33 (1958) | 60 | 61 | Inu |

| Showa 32 (1957) | 61 | 62 | Tori |

| Showa 31 (1956) | 62 | 63 | Saru |

| Showa 30 (1955) | 63 | 64 | Hitsuji |

| Showa 29 (1954) | 64 | 65 | Uma |

| Showa 28 (1953) | 65 | 66 | Mi |

| Showa 27 (1952) | 66 | 67 | Tatsu |

| Showa 26 (1951) | 67 | 68 | U |

| Showa 25 (1950) | 68 | 69 | Tora |

| Showa 24 (1949) | 69 | 70 | Ushi |

| Showa 23 (1948) | 70 | 71 | Ne |

| Showa 22 (1947) | 71 | 72 | I |

| Showa 21 (1946) | 72 | 73 | Inu |

| Showa 20 (1945) | 73 | 74 | Tori |

| Showa 19 (1944) | 74 | 75 | Saru |

| Showa 18 (1943) | 75 | 76 | Hitsuji |

images

Shinto Priest