美濃焼の今後 - 将来に目を向けて

当シリーズのパート5からは、多治見の陶芸の将来について目を向けていきます。美濃焼はこの地域の伝統工芸ですが、この町ではタイル製品を含むあらゆる陶磁器産業を網羅しています。実際、この盤石な基盤と創造の自由がこの町のもっとも重要な側面だといえるでしょう。これを念頭に私たちは、将来への展望をもつ現代の人々を紹介します。今回は、とてもエネルギッシュな女性陶芸家です。

徳田吉美

「私がなぜこの道を追求したいと思ったのかというと、私がこの技法について全く分からなかったからです。それが理由でした!それがどのように作り出していく技法なのか全く手掛かりがなかったので、単純にそれを調べてみたいと思ったのです。」

VRツアーでStudio MAVOを体験しよう

一から始めて陶芸作家として生計を立てるのは、かなりの勇気と度胸、そして揺るぎない創造への情熱を要します。徳田吉美氏は間違いなくそれらの特質を備えているようです。彼女は、東京でフリーランスのアーティストとして忙しく働いていた自分の生活をじっくり考えた結果、陶芸でゼロから始める決心をしました。徳田氏は多治見工業高校専攻科に入学し、夢中になれるものを見つけ、廃れていた技法の発見と探検の旅に乗り出しました。彼女の興味は、陶芸でシンプルな美しい実用品を作り出すことで、その作品の多くは食器です。私たちはStudio MAVOで彼女と会いました。そこは古い倉庫を小さな個室に区切って陶芸工房として貸し出している場所になっています。

漆蒔とは?

徳田吉美氏は、忘れ去られた日本の陶芸技法、漆蒔を復活させました。漆蒔は、陶器に漆を塗ることによって実に鮮やかな色彩を出す技法です。

「基本的には、表面に絵の具を定着させるのに漆をのりとして使うのです。」と徳田は説明します。漆蒔技法は、そういった漆の特質を利用して、漆をその上に塗る絵の具の接着剤として使います。模様をきれいに整えてから陶磁器を窯に入れて焼くと、その過程で漆が燃えてなくなり、色のついた模様だけが残るそうです。

明治期から1945年くらいまでは、多治見には多くの漆蒔職人がいました。「漆」とは塗料のこと、そして「蒔」は陶器の表面に施した絵を意味し、英語に大雑把に訳すとすれば「ラッカー・オーバーグレイジング(漆による上絵付け)」です。オーバーグレイジングとは基本的に、すでに焼き上げた陶器の表面に上絵を施すことをいう。別の言い方をするならば、硬くて滑りやすい表面にどうにかして絵の具の粉を定着させる必要があります。漆にはのりの特性があるので、釉薬を施した陶器に漆で絵を描き、その上に粉の絵の具を置くのです。接着剤として使える薬剤は他にもありますが、大きな違いは、色の仕上がり具合の差です。他のやり方ではすべて、二度目に焼いたときに色の鮮やかさが失われる。それに比べて漆は、元の色の質がそのまま残ります。漆をテレピンオイルで緩め、陶器の表面の、色を施す必要のあるところに塗ると、絵の具は漆の粘着力を利用して定着します。漆自体はその後の焼成により燃えてなくなります。「確かに時間と手間がかかります。でも、本当にきれいな発色が可能です。」と徳田氏は言いました。

「基本的には、表面に絵の具を定着させるのに漆をのりとして使うのです。」と徳田は説明します。漆蒔技法は、そういった漆の特質を利用して、漆をその上に塗る絵の具の接着剤として使います。模様をきれいに整えてから陶磁器を窯に入れて焼くと、その過程で漆が燃えてなくなり、色のついた模様だけが残るそうです。

明治期から1945年くらいまでは、多治見には多くの漆蒔職人がいました。「漆」とは塗料のこと、そして「蒔」は陶器の表面に施した絵を意味し、英語に大雑把に訳すとすれば「ラッカー・オーバーグレイジング(漆による上絵付け)」です。オーバーグレイジングとは基本的に、すでに焼き上げた陶器の表面に上絵を施すことをいう。別の言い方をするならば、硬くて滑りやすい表面にどうにかして絵の具の粉を定着させる必要があります。漆にはのりの特性があるので、釉薬を施した陶器に漆で絵を描き、その上に粉の絵の具を置くのです。接着剤として使える薬剤は他にもありますが、大きな違いは、色の仕上がり具合の差です。他のやり方ではすべて、二度目に焼いたときに色の鮮やかさが失われる。それに比べて漆は、元の色の質がそのまま残ります。漆をテレピンオイルで緩め、陶器の表面の、色を施す必要のあるところに塗ると、絵の具は漆の粘着力を利用して定着します。漆自体はその後の焼成により燃えてなくなります。「確かに時間と手間がかかります。でも、本当にきれいな発色が可能です。」と徳田氏は言いました。

この人気動画では徳田氏が、漆蒔とはどのようなものなのかを実演しています(英語字幕あり)。(この15分の実演は当サイトで記録破りの人気がありました :-) えっ、字幕が出ないって?スクリーン右下の小さな「CC(字幕)」のアイコンをクリックしてみて!

Photo gallery

漆蒔のもうひとつの特徴は、筆跡がある程度残ることです。ほんのわずかですが、表面がかすかに立体になってボコッとした外観と感触が出ています。これらふたつの特徴、鮮やかな色彩とかすかにポコッとなる表面が、廃れてしまった技法である漆蒔に徳田氏を惹きつけるのポイントなのです。彼女は自身のウェブサイトに次のように書いています。「先人達から私たちに受け継がれてきたこれら貴重な技法を、毎日の生活のなかで楽しめる食器づくりに取り入れて使うことが私の目的とするところです。」

漆蒔のもうひとつの特徴は、筆跡がある程度残ることです。ほんのわずかですが、表面がかすかに立体になってボコッとした外観と感触が出ています。これらふたつの特徴、鮮やかな色彩とかすかにポコッとなる表面が、廃れてしまった技法である漆蒔に徳田氏を惹きつけるのポイントなのです。彼女は自身のウェブサイトに次のように書いています。「先人達から私たちに受け継がれてきたこれら貴重な技法を、毎日の生活のなかで楽しめる食器づくりに取り入れて使うことが私の目的とするところです。」

漆蒔技法がどのようにして誕生したかは分かっていませんが、そのルーツは満州族の侵略によって建てられた中国清王朝に遡るとの説もあります。日本人がその技法を国内に持ち込んだ際に、日本古来の蒔絵の伝統技術を取り入れました。蒔絵とは文字通り「蒔かれた絵」を意味します。漆に金粉や銀粉を蒔くもので、筆を使って表面に装飾を施します。

By Pqks758 - 漆器の板屏風より, CC BY-SA 3.0, Link

徳田氏は、20世紀初頭の多治見の漆蒔職人たちがあくせく働いてわずかな収入しか得ていなかったことを聞きました。漆蒔の技法は転写紙の開発で廃れていき、現在はその痕跡をたどることもできません。現在では、以前よりも格段に速く楽に陶器に模様を施せるようになりました。「漆蒔の世界で残っていたのは、大倉陶園という会社が作った高価な陶磁器でした。大倉は1919年から1942年の『オールド大倉』と呼ばれる時代に、作品が美しくさえあれば値段は問わない人々のために、高価な特注デザインの食器を作っていました。」

徳田は、数年前にオールド大倉の食器展示会を訪れるまで、自分の作ったもの以外に漆蒔を見たことがありませんでした。「そこに私の食器を展示しないかと言われたのです。でもどうして?と私はいぶかりました。私の器はそこに合うと思えなかったからです。でも考えてみれば、100年前の多治見の職人さんたちも私と同じように、漆蒔の色はほかの技法では出せない特別なものだと感じていたに違いないと思うようになりました。彼らは、シンプルながらハッとするようなデザインを作ったに違いない、私が今やろうとしているように。だから私の作品は、大衆向けの漆蒔が廃れていた長い空白の時を超えて、それら貧しい職人さんたちの時代から私たちの時代への橋渡しとなると考えたのです。」と彼女は話してくれました。

徳田は、数年前にオールド大倉の食器展示会を訪れるまで、自分の作ったもの以外に漆蒔を見たことがありませんでした。「そこに私の食器を展示しないかと言われたのです。でもどうして?と私はいぶかりました。私の器はそこに合うと思えなかったからです。でも考えてみれば、100年前の多治見の職人さんたちも私と同じように、漆蒔の色はほかの技法では出せない特別なものだと感じていたに違いないと思うようになりました。彼らは、シンプルながらハッとするようなデザインを作ったに違いない、私が今やろうとしているように。だから私の作品は、大衆向けの漆蒔が廃れていた長い空白の時を超えて、それら貧しい職人さんたちの時代から私たちの時代への橋渡しとなると考えたのです。」と彼女は話してくれました。

「漆蒔が日本の陶芸界で消えつつある唯一の技法というわけではありません」と徳田氏は言います。「ほかにも多くが消えつつあります。今では若い世代に伝えられる人がほとんど残っていません。残念ながら、これら年齢を重ねていく職人さんたちから私たちが教えを受けられるような機会を見つけるのが難しいのです。職人さんたちは伝えるチャンスを心から望んでいるのに、地元の行政はそうする場を見つけられずにいるようです。現在の教育システムのなかに漆蒔を教えられる人を見つけることはできません。私は幸運にも、最後の世代の人たちから教えを受けることができましたけど・・・。現在は職人さんでも、この技法について知る人はほとんどいません。」

「漆蒔は本当に時間がかかるし、漆は健康に影響を及ぼすこともあります。漆で作業する人の多くは皮膚がかぶれてしまいます。敏感な人だと、漆のある部屋へ入ったとたんに痒くなり始めます。昔の職人さんたちやその大変な作業には本当に頭が下がります。確かに、職人は芸術家とは違います。職人の役割は、お客さんが注文したものだけを作ることです。でもその縛りの中でもなお、お客さんを満足させるだけに留まることなく、彼らは本当に質の高いものを作り出そうとしたのだと私には思えるのです。現在の私たちの唯一の望みは、衰退の危機にある技術を復活させようとする若い人々が現れることです。何人かそういう人たちがいるのは知っていますが、もっと増えてほしいと思っています。」

「漆蒔は本当に時間がかかるし、漆は健康に影響を及ぼすこともあります。漆で作業する人の多くは皮膚がかぶれてしまいます。敏感な人だと、漆のある部屋へ入ったとたんに痒くなり始めます。昔の職人さんたちやその大変な作業には本当に頭が下がります。確かに、職人は芸術家とは違います。職人の役割は、お客さんが注文したものだけを作ることです。でもその縛りの中でもなお、お客さんを満足させるだけに留まることなく、彼らは本当に質の高いものを作り出そうとしたのだと私には思えるのです。現在の私たちの唯一の望みは、衰退の危機にある技術を復活させようとする若い人々が現れることです。何人かそういう人たちがいるのは知っていますが、もっと増えてほしいと思っています。」

「失われた知識を少しずつ復活させていくのに、私は本当に苦労しました」と彼女は続けます。「幾度となく窯からは失敗作品が出てきました。たとえば、ほんの少し間違えただけでたちまち作品全体が真っ黒になってしまいます。ここに辿り着くまでは本当に長い道のりでした。原料を見つけるのはどんどん難しくなっているし、最初はなにが機能するのかも分かりませんでした。たとえば、上手く絵の具が定着する漆を見つけるのに1年かかりました。」

徳田氏は、漆がもたらしてくれる豊かで鮮やかな色彩に魅了されています。「これは、シンプルな模様で最も映えるのだということが分かりました。」と彼女は言います。「個人的には、幾何学的な調和のとれたシンプルな美しさのほうが、たとえば花など実世界にあるものを表現したデザインよりもずっと好きです。陶磁器がモダンな風合いになるんです。そのような私が魅力的に感じるデザインには、軽さがあります。でもそれを作り出すのは、決して楽な作業ではありません。これを作り上げるまでの苦労をすべて感じてほしいといっているのではないのですよ。反対に、私のデザインが楽に作り出されたものに見えてほしいと思っています。」

「この技法に魅力を感じるのは、これを理解して自分のものにするのが困難だからこそ!という部分もあります。」と彼女は言います。「東京のデザイン業界で何年もフリーランスで仕事をした後、私は学校に入って勉強し直しました。ひょんなきっかけから、陶芸は、私が学んできた油絵に取って代わる創造的な表現法だと発見したのです。自分の忙しい生活についてじっくり考えてみて、私は一から始めようと決めました。東京から名古屋へと戻り、多治見工業高校の陶芸コースに入学しました。運転免許を持っていなかったので、通学するために免許も取りました。離婚を経験したり、父が亡くなったりと辛い時期でしたが、新たな始まりの時でもありました。その時はこれからどうなるかも全くわからない感じでした。」

徳田氏は、漆がもたらしてくれる豊かで鮮やかな色彩に魅了されています。「これは、シンプルな模様で最も映えるのだということが分かりました。」と彼女は言います。「個人的には、幾何学的な調和のとれたシンプルな美しさのほうが、たとえば花など実世界にあるものを表現したデザインよりもずっと好きです。陶磁器がモダンな風合いになるんです。そのような私が魅力的に感じるデザインには、軽さがあります。でもそれを作り出すのは、決して楽な作業ではありません。これを作り上げるまでの苦労をすべて感じてほしいといっているのではないのですよ。反対に、私のデザインが楽に作り出されたものに見えてほしいと思っています。」

「この技法に魅力を感じるのは、これを理解して自分のものにするのが困難だからこそ!という部分もあります。」と彼女は言います。「東京のデザイン業界で何年もフリーランスで仕事をした後、私は学校に入って勉強し直しました。ひょんなきっかけから、陶芸は、私が学んできた油絵に取って代わる創造的な表現法だと発見したのです。自分の忙しい生活についてじっくり考えてみて、私は一から始めようと決めました。東京から名古屋へと戻り、多治見工業高校の陶芸コースに入学しました。運転免許を持っていなかったので、通学するために免許も取りました。離婚を経験したり、父が亡くなったりと辛い時期でしたが、新たな始まりの時でもありました。その時はこれからどうなるかも全くわからない感じでした。」

「私が漆蒔というものを知ったとき、教えを乞えるような人は誰も残っていませんでした。私がなぜこの道を追求したいと思ったかって?それは、私がこの技法について全く分からなかったからです。それが理由でした!それがどのように機能する技法なのか全く手掛かりがなかったので、単純にそれを知りたいと思ったのです。手掛かりは何もない状態でしたが、いろんな人たちから多くのヒントを少しずつ断片的にもらい、なんとかそれらを紐付けていきました。美術館の学芸員さんや職人さんや、その他多くの人たちにアドバイスをもらいました。それでも、最初の3年間は本当に途方に暮れました。漆を使って陶器に色をつけるやり方の基本は学校で習いましたが、それから先のことは全く分かりませんでした。その後、色の実験を繰り返し、欲しい色が出るようになるまで1年かかりました。適切な絵の具を見つけるのもとても大変でした。もう漆蒔をしている人はいなくなっていたからです。粘土にしても同じです。窯業全体が大きく中国に移ってしまっていたので、原材料を見つけることができたとしても、原材料メーカーその他の基盤が無くなってしまっていたのです。」

しかし何年も試作や失敗を繰り返したのち、徳田氏はついになんとか技法を理解し、それを人々に見てもらう場所も見つけました。最初の注文となった東京からのファックスが、床に落ちているのを見つけたときのことを彼女は今でも覚えているそうです。今日では彼女のデザインは、そのシンプルで色鮮やかでモダンなデザインに共感する幅広いファンを集めています。

「私が漆蒔というものを知ったとき、教えを乞えるような人は誰も残っていませんでした。私がなぜこの道を追求したいと思ったかって?それは、私がこの技法について全く分からなかったからです。それが理由でした!それがどのように機能する技法なのか全く手掛かりがなかったので、単純にそれを知りたいと思ったのです。手掛かりは何もない状態でしたが、いろんな人たちから多くのヒントを少しずつ断片的にもらい、なんとかそれらを紐付けていきました。美術館の学芸員さんや職人さんや、その他多くの人たちにアドバイスをもらいました。それでも、最初の3年間は本当に途方に暮れました。漆を使って陶器に色をつけるやり方の基本は学校で習いましたが、それから先のことは全く分かりませんでした。その後、色の実験を繰り返し、欲しい色が出るようになるまで1年かかりました。適切な絵の具を見つけるのもとても大変でした。もう漆蒔をしている人はいなくなっていたからです。粘土にしても同じです。窯業全体が大きく中国に移ってしまっていたので、原材料を見つけることができたとしても、原材料メーカーその他の基盤が無くなってしまっていたのです。」

しかし何年も試作や失敗を繰り返したのち、徳田氏はついになんとか技法を理解し、それを人々に見てもらう場所も見つけました。最初の注文となった東京からのファックスが、床に落ちているのを見つけたときのことを彼女は今でも覚えているそうです。今日では彼女のデザインは、そのシンプルで色鮮やかでモダンなデザインに共感する幅広いファンを集めています。

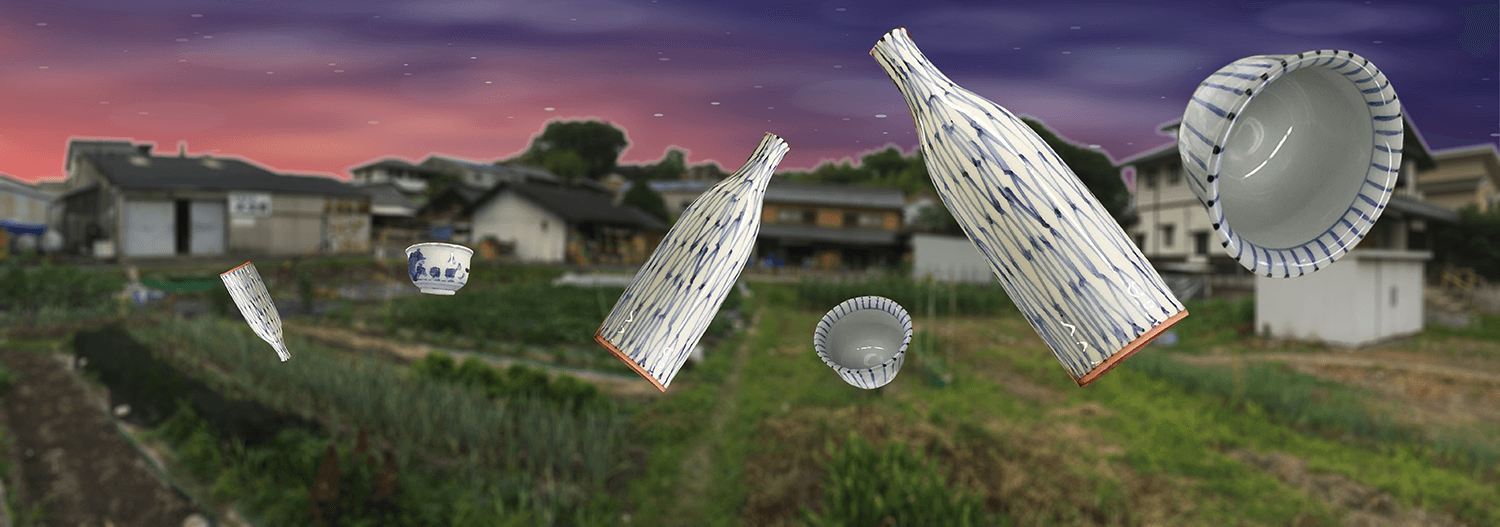

私たちは最初のインタビューの数か月後に、彼女を再び訪れました。このときは、名古屋近郊の個人邸に併設されたギャラリー行われていた展示会でした。そこで彼女が展示していた器の写真がこの記事を飾っています。私たちはまた、徳田氏にVR(バーチャルリアリティ)を体験してもらいました。私たちはスウェーデンの陶磁器工場、ストックホルムにあるグスタフスベリを彼女に見てもらいましたが、彼女の反応を見るのはとても興味深いものでした。彼女はVRのマジックに酔いしれただけでなく、自身に非常に関連のある工場見学できることにとても感動していたのです。彼女はどんな細かい部分にも気づき、興味を感じたすべてにコメントしてくれました。もしVR機器の電池が切れることがなかったら、彼女は1日じゅうでもその中で過ごしていられたに違いないと私は確信しています。

VRに誰もがこのような反応を示すわけではありません。実際、私たちが体験してもらった多くの人々が、この技術の有用性を評価することについては躊躇していました。興味深いことに、その傾向は歳のいった男性ほど多く見られ、特に世の中で成功していて既に価値観を定めた男性に多いようです。一方、徳田氏はおそらく常に新たなことに好奇心を向けていますし、陶芸の世界については特に気になるのでしょう。多治見のような地方都市を世界に向けて切り開いていくには、彼女のような人物こそまさに相応しいのだと私は思っています。

私たちは最初のインタビューの数か月後に、彼女を再び訪れました。このときは、名古屋近郊の個人邸に併設されたギャラリー行われていた展示会でした。そこで彼女が展示していた器の写真がこの記事を飾っています。私たちはまた、徳田氏にVR(バーチャルリアリティ)を体験してもらいました。私たちはスウェーデンの陶磁器工場、ストックホルムにあるグスタフスベリを彼女に見てもらいましたが、彼女の反応を見るのはとても興味深いものでした。彼女はVRのマジックに酔いしれただけでなく、自身に非常に関連のある工場見学できることにとても感動していたのです。彼女はどんな細かい部分にも気づき、興味を感じたすべてにコメントしてくれました。もしVR機器の電池が切れることがなかったら、彼女は1日じゅうでもその中で過ごしていられたに違いないと私は確信しています。

VRに誰もがこのような反応を示すわけではありません。実際、私たちが体験してもらった多くの人々が、この技術の有用性を評価することについては躊躇していました。興味深いことに、その傾向は歳のいった男性ほど多く見られ、特に世の中で成功していて既に価値観を定めた男性に多いようです。一方、徳田氏はおそらく常に新たなことに好奇心を向けていますし、陶芸の世界については特に気になるのでしょう。多治見のような地方都市を世界に向けて切り開いていくには、彼女のような人物こそまさに相応しいのだと私は思っています。