魚関へ訪問

多治見のウナギ屋さん情報はこちらから。

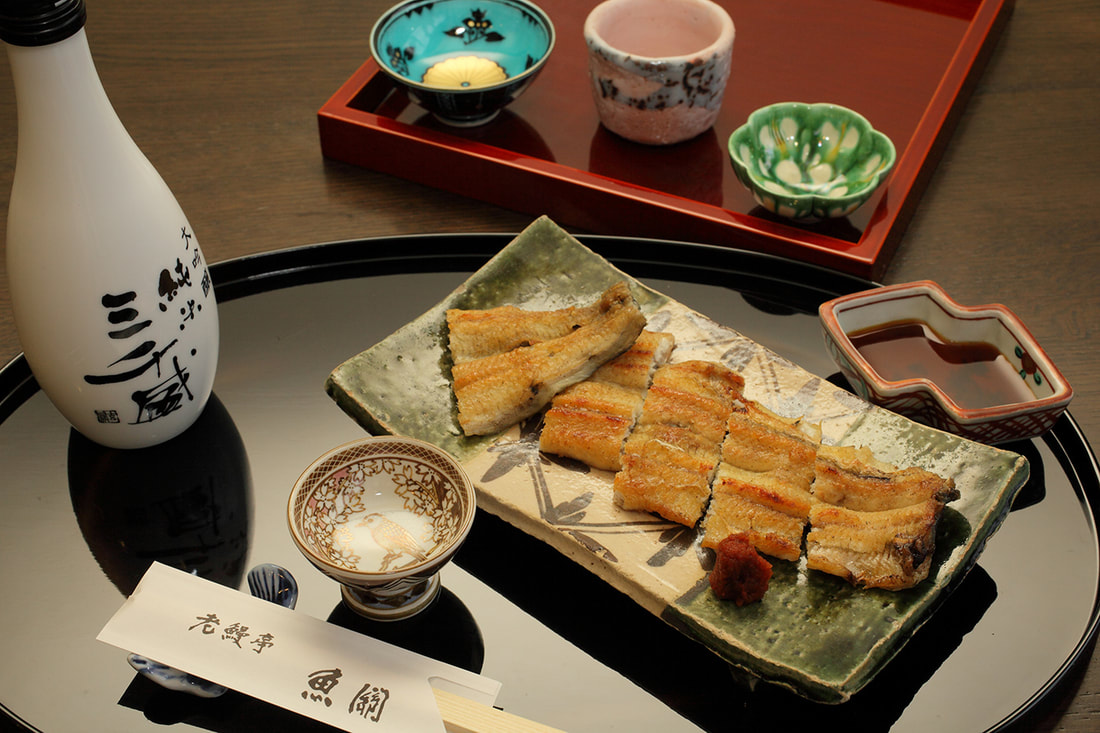

多治見に少しでも興味を持っていて、多治見を訪れるなら、うなぎ屋さん - ウナギのレストランは外せません。私の母親はウナギは脂っこい食べ物だといつも言っていたので、多治見に引っ越すまでは私はウナギについていいイメージがありませんでした。それで東京にいた時は一度もウナギ屋さんに行かなかったのです。 しかし、ここ多治見に来た時、最初のおもてなしでウナギ屋さんに招待され、そのイメージが180度変わってしまいました。その時から私は猛烈なウナギの虜です。この記事では、外国人の旅行者から人気を集めているウナギレストラン魚関のオーナーシェフである村手洋之さんにお話を伺いました。

「ある意味で半分嬉しく、半分困ってるんです。」とオーナーの村手さんは言います。「私は外国語を話せないからです。それでも、私たちは急速に増えている外国人のお客さんたちを見て嬉しく思っていますよ。団体旅行で来ている人もいれば、個人旅行で来ている人もありますが、台湾から来てくださる方が多いですね。多くは女性で、一人で訪れてくれる方も多いです。彼らはネットで私たちのお店の情報を読んで来られているようです。」

外国人の旅行者たちに向けた日本のローカルな旅行や食べ物に関する情報が、少しづつしか広まってないのにも関わらずです。全体的な割合で見ると地方の情報は、英語になっているものがまだ少ないのです。

ここに日本食ブロガーが多治見のウナギレストランを訪れた様子が書かれています。

ここに日本食ブロガーが多治見のウナギレストランを訪れた様子が書かれています。

「日本のウナギ料理では関西、関東の2つのスタイルの違いについてよく取り上げられます。私はどちらのスタイルもそれぞれ好きですよ。美味しいかどうかは料理人の腕の問題ですけどね。多治見ではあまり甘くないタレを使っていて、それがとても美味しかったのです。その味は男性好みかもしれませんね。ウナギはしばしば甘い味付けで重いのですが、ここでは違っていました。言ってみれば、大人のためのウナギとも言えるくらい胃に優しかったのです。多治見のウナギはこんがりと焼き上げられ、その香ばしさを思う存分楽しみました。多治見にはウナギのレストランがたくさんあり、エレガントで上品なお店もあれば、素朴でユニークなお店もあります。この町は何世紀にもわたる伝統が今もなお引き継がれていて、この土地の人々が古くから楽しんできただろう味に出会えたことを嬉しく感じています。」

村手さんは、東京の銀座の有名な料亭で長年働いていました。なぜ多治見に戻って来たのでしょうか?「代が変わって家族経営が終わるというのは、残念だと思っていたんです。」と彼は説明します。「私はこのお店の唯一の跡取りでした。それで、私は最高のものを学ぶために東京に行こうと決めていました。私のゴールは多治見に戻って来て、昔から家族でやっているこのお店を続けていくこと。私の姉妹は結婚して出てしまってますので、私だけがそれを出来るただ一人でした。」これは村手さんの家族の中で何世代にもわたる事業ですが、日本のうなぎ料理の歴史はもっと遡ることができます。古くは紀元前にも食べられていたようです。

ウナギ料理の伝統と歴史

日本には、主に関西と関東の2種類のウナギ料理の伝統があります。関東風では、ウナギは背中から切り開き、最初に串焼きしてから出汁で蒸し、またタレで焼きます。これは柔らかく、ホロホロとしたした食感になります。対照的に、関西風は腹から切り開き、その後、ウナギは炭の上で串焼きにされます。関東と違って関西では蒸しません。そのため関西風のウナギは、香ばしく歯ごたえがあります。この2つの伝統的な調理法の境界線は、愛知県岡崎市の近くにあると言われています。多治見市は岐阜県に位置し、愛知県に隣接しています。多治見にある昔からやってる個人店は関西風ですが、チェーン店では関東風に調理されているものがあったりします。

ウナギはDHA、EPA、ミネラル(鉄、鉛、カルシウム、銅)(注1)に加え、タンパク質、ビタミンA、B1、B2、D、Eを豊富に含む栄養価の高い食品です。何千年に渡って日本列島に住む人々はウナギの持つ滋養のよさを分かっていました。5000年前の遺跡からもウナギの骨が発掘されています。文学における最初の記述は、759年後半に編集された万葉集の中に見ることができます。また現在残っているウナギのレシピで最も古いものはは1300年代にさかのぼり、当時の料理法が現在とずいぶん違っていたことが分かっています。18世紀には、ウナギの腹を切り開いてタレを加える現在の調理方法が作り出されました。ウナギには脂肪が多く味を弾いてしまうので、醤油、みりん、砂糖、酒の4つの調味料をベースにした、とろっとした甘い醤油の特別なタイプを開発しました。「ウナギのタレは自分で作ることもでき、焼き肉、焼き魚、焼き豆腐、焼きキノコ、焼きおにぎりといった色んな焼き料理にもよく合います。」と、海外の料理レシピでも紹介されています。

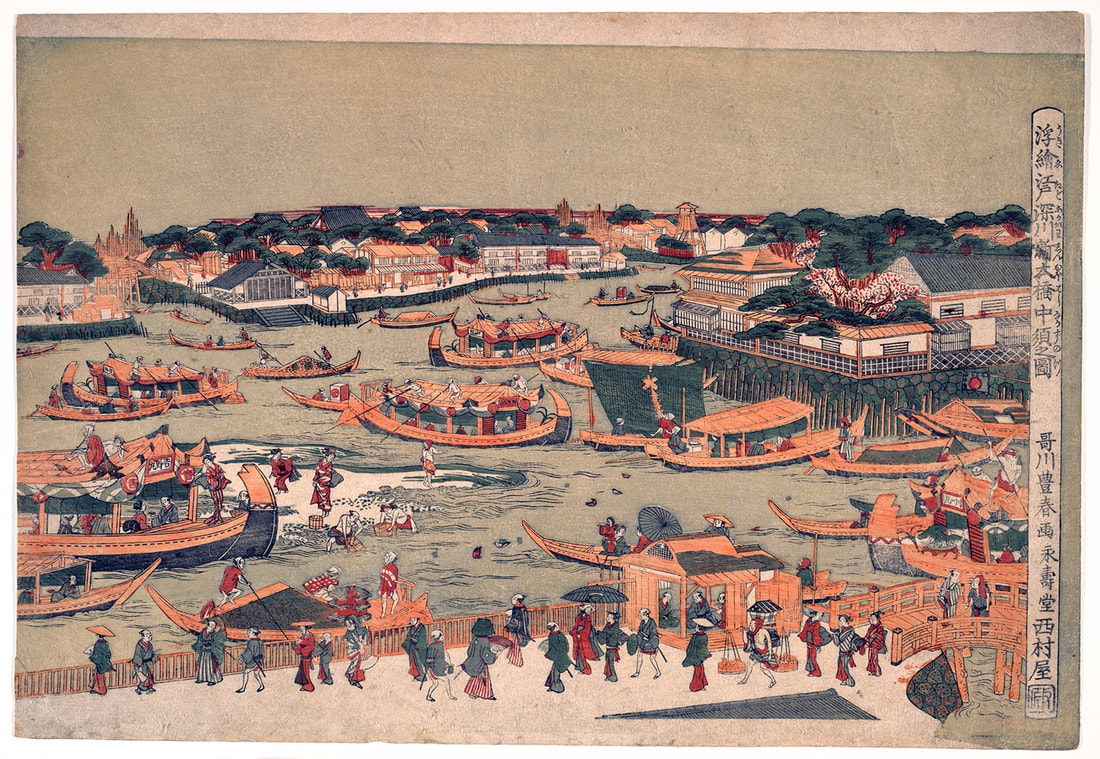

蒲焼はウナギなどを含めてシーフードの人気調理法の一つです。江戸時代には夏にスタミナを摂るためにウナギの蒲焼を食べるということが人気となりました。この時代の江戸前大蒲焼番付というポスターには221軒の鰻屋さんが宣伝されていました。しかしながら、このポスターには宣伝料を払ったお店しか掲載されていませんので、江戸全体では400軒を超える鰻屋さんがあっただろうと言われています。

うなぎの蒲焼は、一般的にはホカホカに炊き上げた白米と一緒に出されます。白米をよそった大きめのドンブリに、ウナギの蒲焼をトッピングするとうな丼と呼ばれます。それはここ多治見で一番人気のあるうなぎ料理です。なぜだと思います?丼から箸で掻き込み易いからです。早く食事を終えることができ、そこが伝統的な多治見人のせっかちな気質に合っているようです。

多治見は商売人の町です。この町は陶器で有名であり、商品を交換した人々は顧客にどこかで食事をご馳走する必要がありました。彼らは食べることに多くの時間を使いたくなく、早くビジネスに取りかかりたかったのです。うな丼は完璧な解決策でした。早く食べられておいしい料理でしたが、そんなに安くもなくそんなに高くもありません。(現在は昔に比べてウナギの値段が高騰していますが・・・。)同じ理由で、別の一般的なウナギ料理であるうな重は、この町ではあまり人気がありません。うな重は漆の重箱、すなわち掻き込むのが難しい四角の「弁当箱」で出されるからです。

多治見は商売人の町です。この町は陶器で有名であり、商品を交換した人々は顧客にどこかで食事をご馳走する必要がありました。彼らは食べることに多くの時間を使いたくなく、早くビジネスに取りかかりたかったのです。うな丼は完璧な解決策でした。早く食べられておいしい料理でしたが、そんなに安くもなくそんなに高くもありません。(現在は昔に比べてウナギの値段が高騰していますが・・・。)同じ理由で、別の一般的なウナギ料理であるうな重は、この町ではあまり人気がありません。うな重は漆の重箱、すなわち掻き込むのが難しい四角の「弁当箱」で出されるからです。

早く食べられると書きましたが、ウナギは本当のところファーストフード料理ではありません。調理プロセスは少なくとも20分かかるので、ウナギ料理が最高の状態で出されるためには注文を受けてから調理し始める必要があります。この辺りの人々はよく、食事を提供されるまでの時間でウナギ屋さんを判断します。もし注文してから5分ほどで出てきてしまったら、出て来たウナギは焼きたてではなく、注文する前に焼き置いてあったと思われます。江戸では「鰻屋で急かすのは野暮」という言葉がありました。江戸の住人であった江戸っ子は、せっかちでファーストフードが好きなことで有名でしたが、言い伝えのように「蒲焼が出てくるまでは、新香で酒を飲む。」などして我慢して待っていたようです。

窯焼きとウナギ

夏の間は村手さんのレストランにはお客さんが増えます。しかし、彼はうなぎを食べるのに夏は一番いい時期だとは思っていないようです。フジテレビ放送の番組(注2)によれば、夏の土用丑の日や暑さでバテた時にはウナギを食べるという習慣がありますが、実際のところ晩秋から早い冬にかけてが最高の味わいだということです。ウナギは寒くなると冬眠するのですが、冬眠中に食べずに生き残るためには、その準備季節にたくさんの栄養を摂る必要があるからです(注3参照)。また夏にウナギのような栄養価の高い食品を食べることは、夏バテにほとんど効果がないことを示す研究もあります(注4参照)。

それでは、多治見の地元の人たちはどうでしょうか? 地元の陶器の窯焼きたちはいつも体力と健康を保つためにウナギを食べてきたそうです。その仕事は焚き続けている窯の熱の中の作業で、非常にハードで、特に夏の間は体力がなければ続かないものでした。その上多治見の夏の気温は全国で一番高くなったりするのです。

それでは、多治見の地元の人たちはどうでしょうか? 地元の陶器の窯焼きたちはいつも体力と健康を保つためにウナギを食べてきたそうです。その仕事は焚き続けている窯の熱の中の作業で、非常にハードで、特に夏の間は体力がなければ続かないものでした。その上多治見の夏の気温は全国で一番高くなったりするのです。

「昔からウナギはこの辺でで非常に好まれている食材だったんです。」と村手さんは説明します。「私の祖父の代にここの川で採れたウナギを使っていた時、祖父はウナギ泥棒から守るため、川にある生簀を見守らなければならなかったんですよ。大雨で洪水になってしまった時なんかは、ウナギは生簀から逃げ出しました。そんな時、私たちのところから逃げ出したウナギを採ってやろうとしてたんでしょうね。 今日私たちはもっぱら養殖ウナギを使っています。 もうウナギの漁師はいません。 今はウナギ漁業から生計を立てることはできません。」

彼の話は私の妻のおばあちゃんが話してくれたことを思い出させてくれました。 彼女の親は陶器の窯焼きでした。窯からの熱はきつい仕事の職人たちの体に重い負担をかけるので、タフで健康に仕事をするためにはエネルギーの豊富な食べ物が必要でした。彼らはウナギで精がつくと信じて、いつも自分の家の近くの水路でウナギを生きたまま保管していました。魚屋さんは定期的にやって来てウナギのストックを入れてくれていたそうです。もしかして魚屋さんのウナギは、村手さんの生簀から逃げ出したものだったのかな?

彼の話は私の妻のおばあちゃんが話してくれたことを思い出させてくれました。 彼女の親は陶器の窯焼きでした。窯からの熱はきつい仕事の職人たちの体に重い負担をかけるので、タフで健康に仕事をするためにはエネルギーの豊富な食べ物が必要でした。彼らはウナギで精がつくと信じて、いつも自分の家の近くの水路でウナギを生きたまま保管していました。魚屋さんは定期的にやって来てウナギのストックを入れてくれていたそうです。もしかして魚屋さんのウナギは、村手さんの生簀から逃げ出したものだったのかな?

それはずいぶん昔のお話で、今は様々なお客さんが魚関に訪れるようになりました。

「まだ多くのビジネス顧客がいますが、最近では家族づれやカップルで訪れてくださるお客さんもたくさんいます。ビジネスのお客さんは、よく仕事の後に来られウナギでもてなし、お客さんとの良好な関係を作り出すビジネス接待に使ってもらってます。さらに、休日には名古屋から多くのお客さんが来ています。彼らは三人から五人のグループで来らる方が多いですね。」

「まだ多くのビジネス顧客がいますが、最近では家族づれやカップルで訪れてくださるお客さんもたくさんいます。ビジネスのお客さんは、よく仕事の後に来られウナギでもてなし、お客さんとの良好な関係を作り出すビジネス接待に使ってもらってます。さらに、休日には名古屋から多くのお客さんが来ています。彼らは三人から五人のグループで来らる方が多いですね。」

焼きは一生

うなぎ料理について村手さんは「”串打ち三年裂き八年焼き一生”という古い言葉があります。」と述べています。「この言い方はことわざですが、ウナギをうまく裂けるようになるまでに3年くらいかかりますね。ウナギをさばいて切り開くことです。次に、串打ちを習得しなくてはいけません。それは5年くらいかかります。 一匹のウナギを串刺しにするのはそれほど難しいことではありませんが、一つの串に3〜4匹刺すとバランスをとるのが非常に難しくなるんです。その後、炭で焼きます。その技術をマスターすることは、生涯をかかると言われています。 電気やガスを使っても焼けますが、お店でやっているように備長炭を使用すると、全く違う焼き上がりになります。串打ちまで上手くできても、焼きでは炭はだんだんと灰に変わっていくので、常にこれに対応しなければならず、それはとても難しい。それは一生かけて習得するスキルです。ガスと電気でも大丈夫ですが、本当に美味しくウナギを調理するには、炭が必要で、それもできるだけいい炭でないといけません。そうしないと、焼く温度が理想的な高温に届かないか、ウナギに炭からの臭みがついてしまうことがあります。品質の悪い炭が燃えるとその煙がウナギの香りに影響します。

「私は、多治見の近くの町、関のナイフを使っています。そこは伝統的な刀を作ることで有名です。ところで、関にも良いウナギレストランがたくさんありますよ。」と彼は言います。「ここ多治見の窯焼きたちは、熱とハードな仕事に耐えなければならず、うなぎを食べることでスタミナを得てきましたが、関の鍛冶屋も同じ理由でウナギを食べていたようです。そしてそこには多治見と同じように魚を釣る海はありません。 岐阜県にはウナギで有名な町は他にも郡上などがあります。そこもここに似た条件を持っています。 ウナギを釣っていた川があり、近くに海はありません。」

健康的に食べるには適切な量で

ウナギの一番美味しい食べ方は何ですか?と聞いてみました。「うな丼でしょうね。うな丼はうなぎ、米とタレを上手く調和してくれます。」私は村手さんが地元のウナギ料理贔屓かどうか興味がありましたが、はぐらかされてしまいました。「私は東京に7年間住んでいて、多治見とは全く違うそこのウナギ料理を楽しんでいましたよ。私は一つのスタイルが他のスタイルより優れているとは思ってないんです。 それは単に違う料理というだけのことです。」

ウナギは健康的な食べ物ですか? 「まあ、けっこうこってりした食べ物であることは否定できません。ダイエット中の人には、ちょっとウナギは理想的な食べ物ではないでしょうが、ウナギにはたくさんのビタミンも含まれていますよ。」

筆者は次に多治見のウナギ屋さんへ行く前に、もう少しエクササイズをする必要があるみたいですね!

注

1) 「日本人とうなぎ」東京新聞サンデー版2012年4月15日 The Japanese and Eel", Tokyo Shinbun, Sunday edition, April 15, 2012

2) 『ホンマでっか!?TV』(フジテレビ系列、2016年8月3日放送分)「間違えだらけの夏の習慣 / 夏バテは自律神経の乱れにより脳が疲れて起こる」Source: "Could it be true!?" (Fuji Television broadcast, August 3, 2016) "Summer traditions that get it all wrong/Natsubate is a brain fatigue caused by a stressed autonomic nervous system")

3) "With the onset of winter eels hibernate to deep mud in backwaters, swampy areas or drains where they lie dormant until spring. Hibernation has been amply confirmed by trapping and observation in the winter months in page 49 rivers and streams and by recovery of the dormant eels during swamp excavations." Source: Victoria, University of Wellington, TUATARA: VOLUME 3, ISSUE 2, AUGUST 1950, "New Zealand Fresh Water Eels".

4) 大阪市立大学大学院特任教授の梶本修身によれば、食肉など栄養価の高いものを食することが当たり前になった現代においてはエネルギーやビタミン等の栄養不足が原因で夏バテになることは考えにくく、夏バテ防止のためにうなぎを食べるという行為は医学的根拠に乏しいとされ、効果があまりないとしている. According to Professor Shushin Kajimoto at Osaka Universtity, it is highly questionable that eating high energy foods and vitamins has a positive effect on natsubate. Little evidence supports the idea that eel consumption helps reduce summer fatigue. Source: "Could it be true!?" (Fuji Television broadcast, August 3, 2016) "Summer traditions that get it all wrong/Natsubate is a brain fatigue caused by a stressed autonomic nervous system")