Part 2 - パトロン、権力闘争、そして素晴らしい抹茶茶碗

この茶道の実演で、茶碗の美しさを楽しむために客がどのように茶碗を扱うのかを見ることができます。

中国の伝統の打破

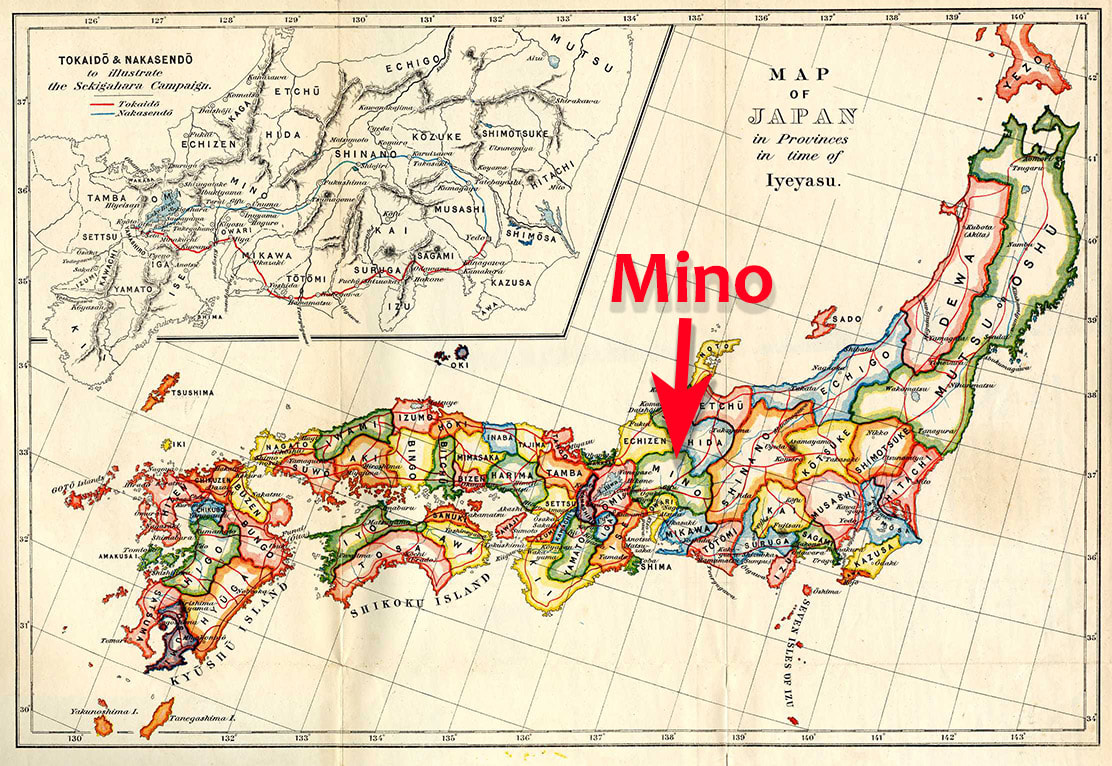

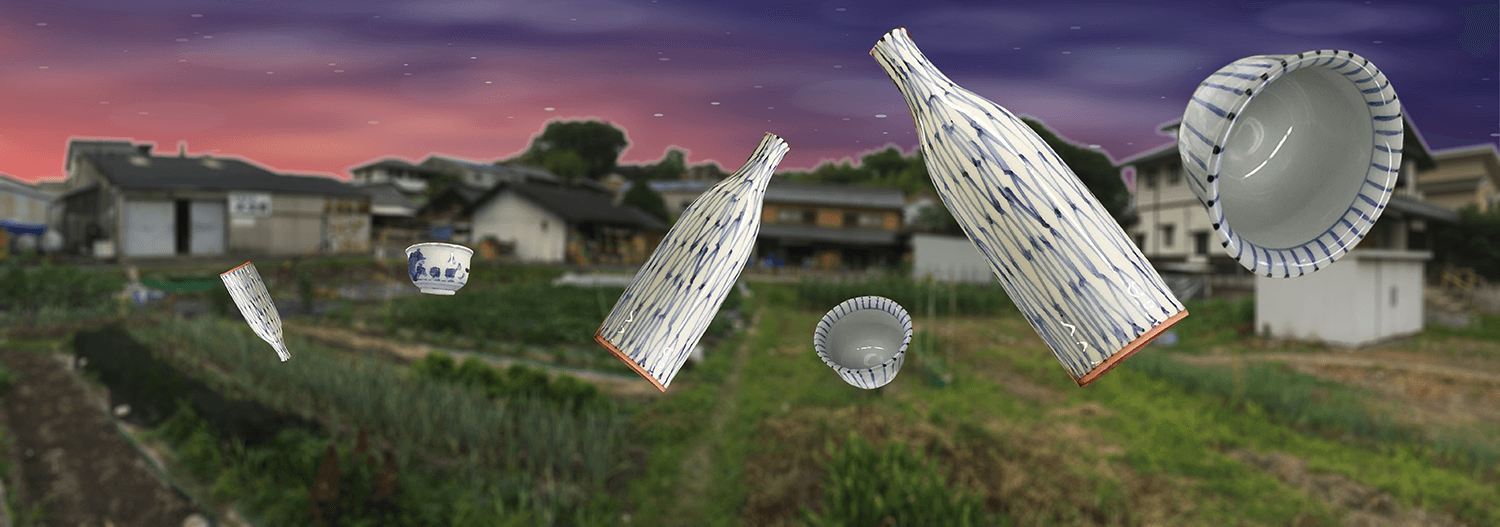

安土桃山時代(1573〜1600年)は短くも戦さが絶えない時代でしたが、芸術的に秀でた時代でもありました。それは日本陶器の黄金時代と考えられています。当時は日本における内乱の時代でした。高い技術をもった陶工たちは近接した地域での激しい戦さを避けるため、美濃地方の多治見に逃げてきました。彼らはきわめて高い技術と卓越した審美眼で茶道のための焼き物を作り始めました。一見すると平和に思える茶道はこれらの危険な戦さの時代において政治的駆け引きの中心的な儀式となっていました。そして、その駆け引きの真っただ中にあったのがきわめて高い価値をもった美濃の茶碗と釜だったのです。これらの茶器は地位と欲望の対象として、そして権力闘争における褒美と説得の道具として意図的に利用されたのです。こうして茶室は政治の舞台となっていったのでした。

安土桃山時代(1573〜1600年)は短くも戦さが絶えない時代でしたが、芸術的に秀でた時代でもありました。それは日本陶器の黄金時代と考えられています。当時は日本における内乱の時代でした。高い技術をもった陶工たちは近接した地域での激しい戦さを避けるため、美濃地方の多治見に逃げてきました。彼らはきわめて高い技術と卓越した審美眼で茶道のための焼き物を作り始めました。一見すると平和に思える茶道はこれらの危険な戦さの時代において政治的駆け引きの中心的な儀式となっていました。そして、その駆け引きの真っただ中にあったのがきわめて高い価値をもった美濃の茶碗と釜だったのです。これらの茶器は地位と欲望の対象として、そして権力闘争における褒美と説得の道具として意図的に利用されたのです。こうして茶室は政治の舞台となっていったのでした。

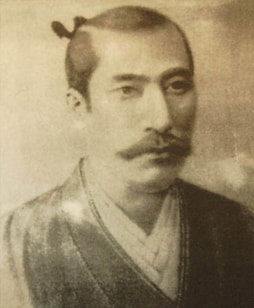

織田信長(1534〜1582)の家来であった陶工 加藤景光(1513-1585)は、近隣の瀬戸地域での戦いから脱出し、1574年に美濃に移住しました。信長は、安土桃山時代に活躍した三英傑のうち、最初に日本を統一した武将でした。一方景光は、日本の陶器で有名となった美濃焼の祖となりました。

ロバート・イェーリン氏がジャパンタイムズでの記事「桃山美濃の魔法は時を超えて輝き続ける」のなかで、こう記しました。

「景光は美濃地方における伝統的な陶器である、瀬戸黒、黄瀬戸、そして織部焼を導入しました。」

今日において一般的に受け入れられた学説においては伝統的な美濃焼の4番目の様式である志野焼は美濃で生まれたとみなされています。当時の志野焼の破片が多治見からすぐ近くの可児で発見されています。

ロバート・イェーリン氏がジャパンタイムズでの記事「桃山美濃の魔法は時を超えて輝き続ける」のなかで、こう記しました。

「景光は美濃地方における伝統的な陶器である、瀬戸黒、黄瀬戸、そして織部焼を導入しました。」

今日において一般的に受け入れられた学説においては伝統的な美濃焼の4番目の様式である志野焼は美濃で生まれたとみなされています。当時の志野焼の破片が多治見からすぐ近くの可児で発見されています。

この時代、陶芸は日本工芸の一大ムーブメントでした。陶芸における当時の熱狂的な執着は現在の日本の漫画作家さえも魅了しました。漫画「へうげもの」は織田信長の家臣を主人公として描かれた物語です。そこには信長への忠誠心と彼が愛する茶道具にみられる芸術へのこだわりのはざまで揺れる心情が描かれています。物語は包囲されている敵の軍勢の城に向かう家臣のシーンから始まります。

「群雄割拠、下剋上の戦国時代。立身出世を目指しながら、茶の湯と物欲に魂を奪われた男がいた。織田信長(おだのぶなが)の家臣・古田左介(ふるたさすけ)。天才・信長から壮大な世界性を、茶聖・千宗易(せんのそうえき=利休)から深遠な精神性を学び、「へうげもの」への道をひた走る。生か死か。武か数奇か。それが問題だ!!」

この家臣は戦国武将の古田織部 (1544-1615) をモデルにしています。彼は茶道具や茶の湯に関わるもののデザインに完全に心を奪われた人物として歴史に残っています。彼はまた、日本の陶器について、革命的な新しい美的感覚をもたらした人物でした。この美的センスはまさにわれわれが伝統的な日本の美とみなしているものだといえます。造形の歪んだラインがとても典型的であり、たとえは日本庭園に敷かれた飛び石などにも同じ精神が表現されています。それより前の時代においては日本の貴族たちは中国の様式美を優れたものとみなす傾向があり、海の向こうの国からお茶の文化が入ってきたとき、それをそのまま真似ようとしました。

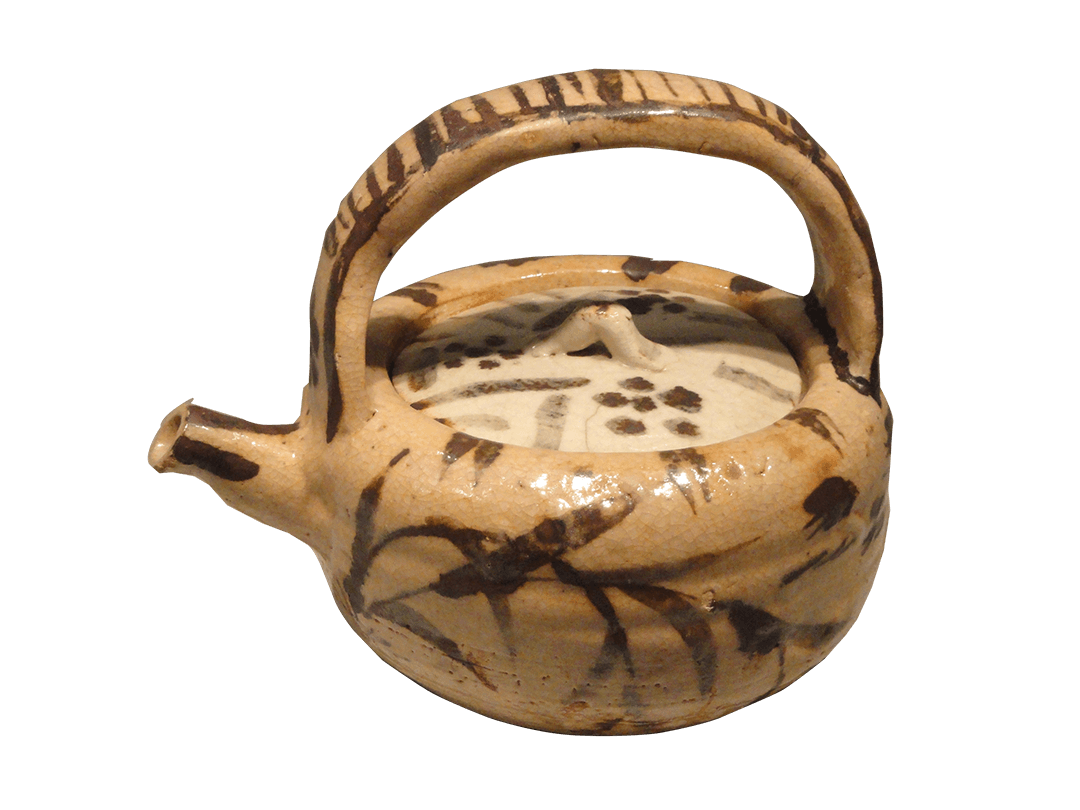

当時の日本人はどうやってこの中国の様式を打破したのでしょうか?また、そこにはどんな違いがあるのでしょうか?中国美術は細部まで細かく描写され、一方日本の芸術家はは大胆な筆づかいと自由なスタイルを好む傾向にあります。そこには虚飾や人工的な表現というものは無く、習慣や様式から解放された自由を見出すことができます。陶芸ではこのことはどのように作用するのでしょうか?サンフランシスコのアートギャラリー、スローン・ミヤサト・ファイン・アートのドーグ・マクドナルド氏はコミュニティ・サイトQuoraにこのように述べています。

「日本の陶芸家は百個の同じ型の茶碗を投げ捨てるかもしれない。が、もし窯の中から亀裂の入った器が出てきた場合そこになにか特別なものを見出して残りは打ち捨てて、その器だけを手元に残すだろう。」

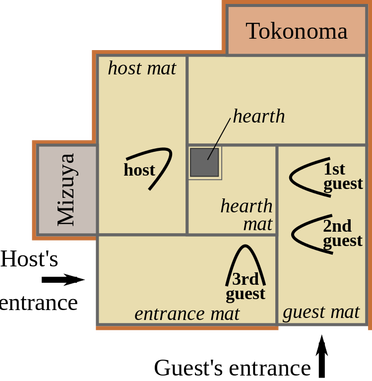

この日本と中国の茶会の伝統の間にはとても大きな違いがあります。中国の茶会の伝統は社交に重きをおいており、結婚式のような祝い事の一部として催されます。日本の茶道は、主として静寂を好み、高度に形式化された儀式となっています。この茶道においては茶器から茶会のホスト(亭主)の作法や茶道具の配置と使い方まであらゆる細部が重要となってきます。

この日本と中国の茶会の伝統の間にはとても大きな違いがあります。中国の茶会の伝統は社交に重きをおいており、結婚式のような祝い事の一部として催されます。日本の茶道は、主として静寂を好み、高度に形式化された儀式となっています。この茶道においては茶器から茶会のホスト(亭主)の作法や茶道具の配置と使い方まであらゆる細部が重要となってきます。

尾張の大うつけ

この物語の他の偉大な登場人物と同じように、古田織部の最初の主君である信長も政治的な権力闘争における茶会と茶器の重要性を鋭く見抜いていました。信長は多くの日本人にとって英雄とみなされており、また他方では極悪人とみなされてもいます。とにかく信長が物議を醸す人物であったことは明白です。子供時代の信長は奇抜な人物だったと伝えられ、尾張の大うつけと呼ばれていました。信長は成り上がり者で寺院を焼き討ちしたり、彼の敵である僧侶たちに対しては残酷で、自分の家臣に対しては不公平でした。しかし、ヨーロッパから新しい習慣や知識、宗教を持って、日本の浜辺に到着し始めた奇妙な格好をした白人の南蛮人に対しては友好的でした。

信長は美濃地方においても歴史の中心人物です。幾度かの失敗ののち、信長は若き家臣であった、のちの豊臣秀吉として知られる木下藤吉郎が指揮した大胆な強襲策の功績などによって稲葉山城の城主を制圧することに成功しました。

その城は岐阜城と改名され、信長の居城となりました。岐阜は今日の日本の東海地方の県名となっており、岐阜県には多治見の他にも陶芸の歴史上とても重要な地域が含まれています。では、なぜ信長は1574年に美濃に避難してきた天才陶工である加藤景光の庇護者になったのでしょうか。そのわけは、加藤や他の陶工たちが生み出した焼き物が地位や権力にまみれた世界で生きる信長のような狡猾な戦略家にとって、値がつけられないほど貴重なものだったからです。

その城は岐阜城と改名され、信長の居城となりました。岐阜は今日の日本の東海地方の県名となっており、岐阜県には多治見の他にも陶芸の歴史上とても重要な地域が含まれています。では、なぜ信長は1574年に美濃に避難してきた天才陶工である加藤景光の庇護者になったのでしょうか。そのわけは、加藤や他の陶工たちが生み出した焼き物が地位や権力にまみれた世界で生きる信長のような狡猾な戦略家にとって、値がつけられないほど貴重なものだったからです。

信長とはいったいどんな人物だったのでしょうか。信長の茶道の師である千利休(1522-1591)を描いた勅使河原宏監督の映画作品「利休」の始めのシーンに信長が出てきます。この偉大な武将はポルトガル人の一行からマスケット銃を提供され、それを全て買い取ります。彼らは赤ワインを飲み、その傍らには外国のエキゾチックな衣装に身を包んだ黒人の少年ととても大きな白いプードルがいました。これらの斬新なものはすべて、当時の日本においては完全に場違いに見えるものでした。信長は着物の上に高い襟のついた重たげな赤いシルクのマントを羽織っていました。

ヨーロッパ人の一人が日本への航海の旅路を説明するため地球儀を持ってきていました。信長は自分の家臣らしき人物のほうをむいて、こう尋ねました。

「お前は世界が丸いという事実を信じるか?」

「わたしには分かりませぬ。全く見たことがないのです。」と家臣は答えました。

「お前は世界を見たことがないのか?」と信長は言い、大笑いしました。

「いいえ、わたしが言いたいのはこの世界はどこを見ても平たく見えるということです。」と家臣はからかわれたことに少し困惑しながら答えました。

「よかろう、ワシはこの球を信じよう!」と信長は言いました。

彼らは散歩に出て、信長がある若い家臣のそばを通り過ぎたとき、その明らかに困惑して、怯えている家臣に対して怒鳴り声で命令をしました。その若い家臣こそがのちに日本を統一する人物、豊臣秀吉だったのです。

信長とはいったいどんな人物だったのでしょうか。信長の茶道の師である千利休(1522-1591)を描いた勅使河原宏監督の映画作品「利休」の始めのシーンに信長が出てきます。この偉大な武将はポルトガル人の一行からマスケット銃を提供され、それを全て買い取ります。彼らは赤ワインを飲み、その傍らには外国のエキゾチックな衣装に身を包んだ黒人の少年ととても大きな白いプードルがいました。これらの斬新なものはすべて、当時の日本においては完全に場違いに見えるものでした。信長は着物の上に高い襟のついた重たげな赤いシルクのマントを羽織っていました。

ヨーロッパ人の一人が日本への航海の旅路を説明するため地球儀を持ってきていました。信長は自分の家臣らしき人物のほうをむいて、こう尋ねました。

「お前は世界が丸いという事実を信じるか?」

「わたしには分かりませぬ。全く見たことがないのです。」と家臣は答えました。

「お前は世界を見たことがないのか?」と信長は言い、大笑いしました。

「いいえ、わたしが言いたいのはこの世界はどこを見ても平たく見えるということです。」と家臣はからかわれたことに少し困惑しながら答えました。

「よかろう、ワシはこの球を信じよう!」と信長は言いました。

彼らは散歩に出て、信長がある若い家臣のそばを通り過ぎたとき、その明らかに困惑して、怯えている家臣に対して怒鳴り声で命令をしました。その若い家臣こそがのちに日本を統一する人物、豊臣秀吉だったのです。

美濃焼の物語における他の重要な人物と同様に、偉大な陶芸のパトロンであった信長には悲劇的な死が待ち受けていました。信長の家臣が反乱を起こして京都の寺で彼を包囲し、信長は自害し、この世を去ってしまったのです。そして室町時代の東山御物を含む多くのいにしえの貴重な茶器も、信長と一緒に燃え盛る本能寺の炎に包まれて失われてしまったのです。信長の亡骸は見つかりませんでした。しかしながら、その庭園に集まった男たちの中にいた茶聖である千利休は、茶道の伝統をのちに日本最大の権力者となる豊臣秀吉のもとで継続していったのです。

美濃焼の物語における他の重要な人物と同様に、偉大な陶芸のパトロンであった信長には悲劇的な死が待ち受けていました。信長の家臣が反乱を起こして京都の寺で彼を包囲し、信長は自害し、この世を去ってしまったのです。そして室町時代の東山御物を含む多くのいにしえの貴重な茶器も、信長と一緒に燃え盛る本能寺の炎に包まれて失われてしまったのです。信長の亡骸は見つかりませんでした。しかしながら、その庭園に集まった男たちの中にいた茶聖である千利休は、茶道の伝統をのちに日本最大の権力者となる豊臣秀吉のもとで継続していったのです。

農民出身から茶道の庇護者へ

1582年の信長の死後千利休と古田織部は、信長亡きあと日本最強の武将となった豊臣秀吉の配下につきました。先出の映画のシーンで怒鳴られていた家臣として描かれていた人物です。史実によると秀吉は侍の血統ではなく、足軽農民の息子だったようです。侍の生まれではなく農民の出自であったにもかかわらず、秀吉はずる賢く、信長のもとで力をつけ、草履取りから台所奉行、普請奉行、そして結果的に信長配下の最も優れた武将の一人となっていったのです。信長は秀吉の妻との手紙のやり取りのなかで秀吉の汚いやり方を非難し、彼のことを何度も「禿げねずみ」と呼んでいたと言われています。秀吉はその顔立ちから「猿」とも呼ばれていました。そのことは京都の町中に1591年に書かれた落書きのなかにも見つけることができます。

1582年の信長の死後千利休と古田織部は、信長亡きあと日本最強の武将となった豊臣秀吉の配下につきました。先出の映画のシーンで怒鳴られていた家臣として描かれていた人物です。史実によると秀吉は侍の血統ではなく、足軽農民の息子だったようです。侍の生まれではなく農民の出自であったにもかかわらず、秀吉はずる賢く、信長のもとで力をつけ、草履取りから台所奉行、普請奉行、そして結果的に信長配下の最も優れた武将の一人となっていったのです。信長は秀吉の妻との手紙のやり取りのなかで秀吉の汚いやり方を非難し、彼のことを何度も「禿げねずみ」と呼んでいたと言われています。秀吉はその顔立ちから「猿」とも呼ばれていました。そのことは京都の町中に1591年に書かれた落書きのなかにも見つけることができます。

末世とは 別にはあらじ 木下の 猿関白を 見るにつけても

- Quoted in George Elison, "Hideyoshi, the Bountiful Minister," in Warlords, Artists, and Commoners.

受賞作品でもある映画「利休」のオープニングシーンで、小さな茶室の前の庭に利休が出てきます。茂みには多くの美しい白い花々が咲き誇っています。利休はそれらを丁寧に見て回り、その中からたった一輪の花を摘みました。そして彼の弟子に残りは全部刈ってしまうように言い、茶室に入っていきました。

受賞作品でもある映画「利休」のオープニングシーンで、小さな茶室の前の庭に利休が出てきます。茂みには多くの美しい白い花々が咲き誇っています。利休はそれらを丁寧に見て回り、その中からたった一輪の花を摘みました。そして彼の弟子に残りは全部刈ってしまうように言い、茶室に入っていきました。

まもなく、その小さな茶室に向かって、侍の集団が森の中の道を通って急いでやって来ます。その集団は猿将軍、秀吉とその護衛の者たちです。秀吉はケバケバしい赤い着物に身を包み、足には金色の足袋をはいています。一団が庭に入ったとき秀吉は花がすべて刈り取られていることにビックリしました。一瞬の間の後、狭い入り口を通るため頭を深く下げて茶室に入っていきます。これは、茶室の静かで純粋な世界に入る際、最も出世した人物さえも謙虚に頭をさげることを強いられるような造りに設計されているからです。そうして秀吉が茶室に入ったとき、室内の暗闇のなかで一輪の白い花が光を放っていることに驚きます。

早速秀吉は茶の湯の正式な手順に慎重に従い、茶の準備をして茶を点て利休に渡す時、利休は挨拶をし、その茶をほめました。秀吉は嬉しさをこらえきれずに大声で笑いながらこう言います。

「どうだ、美味いだろう。この茶が気に入ったか!」

次に利休が茶を点てる時、農民の息子である秀吉は、利休が茶の準備をするところを盗み見て、自分の技術を改善するヒントを得ようとします。秀吉は茶をすすり、明らかにその違いに気がついてしまうのです。まだまだ自分の技術には改善の余地があるのだと・・・。

利休にとって不幸なことに、秀吉が政治における茶道の重要性に深く気付いていたことが、利休の死につながったのかもしれません。秀吉は結果的に利休に切腹を命じることになります。年老いた秀吉が、利休が茶聖として多くの権力者たちと絶え間なく接触していたことで、利休の反逆を疑ってしまったのかもしれません。

政治に浸透していく茶道

桃山時代から、茶道は日本の政治に浸透していきました。茶道の儀式的な作法は人生の儚さと無常さを体現しています。それゆえ、桃山時代にクライマックスに達した戦国時代を生きる武将たちにすんなりと受け入れられたのでした。多くの犠牲を伴う時代でもあり、完全な献身と忠誠が要求されました。偉大な武将であった織田信長は茶道の美学だけでなく、茶道によって生じる説得の機会をも理解していました。そして、これは秀吉に受け継がれたのでした。

レイラ・エプレット氏の「日本の茶道、政治は茶室で行われた。」という記事にはこう書かれています。

桃山時代から、茶道は日本の政治に浸透していきました。茶道の儀式的な作法は人生の儚さと無常さを体現しています。それゆえ、桃山時代にクライマックスに達した戦国時代を生きる武将たちにすんなりと受け入れられたのでした。多くの犠牲を伴う時代でもあり、完全な献身と忠誠が要求されました。偉大な武将であった織田信長は茶道の美学だけでなく、茶道によって生じる説得の機会をも理解していました。そして、これは秀吉に受け継がれたのでした。

レイラ・エプレット氏の「日本の茶道、政治は茶室で行われた。」という記事にはこう書かれています。

「内乱期の物騒な時代に、二人の主要な武将である織田信長と豊臣秀吉が日本を統一していきました。二人はこの天下統一の過程での政治的手段として茶道を利用しました。彼らは戦さの功労者に茶器を与え、そして茶室を仲裁と交渉の場として利用しました。」

静かで平和的な芸術としての茶道が政治的な権力闘争と強く関与していることはとても興味深いことです。同時にこれらの裕福な戦国武将が茶道と、そこで重要な役割である茶器を愛したことが茶道という芸術の発展を助けたにちがいありません。

利休の悲劇的な死の一年前である1590年までに古田織部は利休の主要な7人の弟子の一人となっていました。次回のエッセイで詳しく取り上げますが、織部は日本の陶芸の伝統に大きな足跡を残しました。織部自身はおそらく陶器は作らなかったのでしょうが、織部は彼の名を有する織部焼という革命的なスタイルの発展に大きな影響力を発揮したと考えられています。